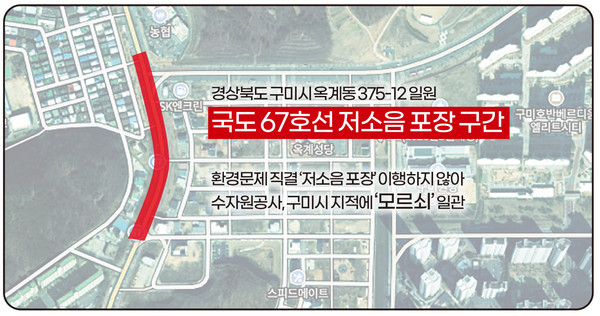

구미시 요청에도 국도 67호선 환경, 유지·관리 ‘모르쇠’ 일관...구미 확장단지 한복판 국도 67호 저소음 포장 대상...대구환경청 환경영향평가 협의 사항...수자원공사 이행하지 않고 구미시 이관...구미시 저소음 포장 협의 하지 않았다

한국수자원공사가 구미 국가산업확장단지 조성 관련해 환경영향평가에서 협의한 저 소음 포장을 외면하고 있어 빈축을 사고 있다.

수자원공사는 구미에 확장단지를 조성해 막대한 분양 수익을 챙긴 것으로 알려졌지만 환경문제와 직결된 저소음 포장을 이행하지 않았다는 구미시의 지적에 대해 ‘모르쇠’로 일관하고 있다.

구미시는 수자원공사가 조성하면서 이관한 확장단지 한복판의 국도 67호선 이관에 문제가 있었음을 인지해 수습에 나서고 있지만 사업시행자인 공사가 배짱을 부리고 있어 난항을 겪고 있다.

본지는 지난 4월 ‘구미 국가산단 국도 67호선 저소음 포장...수자원공사 떠넘기고 구미시 나 몰라라’라는 제하의 보도를 통해 저소음 포장도로가 설치는 됐지만 관리 주체가 명확하지 않아 문제가 되고 있다고 지적한 바 있다.

문제의 국도 67호선은 거리 약 250m 면적 약 7천㎡ 이상으로 예측되는데 저소음 포장 특성상 재포장시 표층을 넘어 기층까지 손봐야 하는데 비용 역시 일반 포장에 비해 수배 이상 소요될 수밖에 없다.

일반적으로 사업시행자가 저소음 포장을 설치할 시 15~20년에 대한 비용을 예치한다고 가정했을 때 수자원공사는 3년 주기 재포장을 기준 25억원 전후의 비용을 구미시에 선납하는 것이 정상이다.

수자원공사는 이미 국도 67호선을 준공하고 구미시로 모든 관리를 이관했다며 자신과 상관없다고 주장했고 구미시는 도로 이관 시 공사에서 저소음 포장과 관련한 협의가 없었다고 맞서면서 서로 책임을 전가하기 급급한 상황이다.

취재가 시작되자 구미시는 문제의 심각성을 인지하고 수습하기 위해 수자원공사에 협의 공문을 보내는 등 노력을 하고 있으나 공사는 이미 소유권이 시에 넘어갔다는 일차원적인 주장으로 현실을 받아들이지 않고 도피하고 있다.

국도 67호선에 대한 저소음 포장은 수자원공사가 구미 국가산업단지 확장단지 조성 당시 대구지방환경청의 환경영향평가를 받는 과정에서 소음 수치가 기준을 넘어가자 이를 낮추기 위해 제시해 협의한 내용이다.

이 때문에 대구환경청은 저소음 포장은 이물질에 의한 공극 막힘 등으로 저감효과가 감소될 수 있어 적극적인 유지·관리가 필요하므로 국도 67호선의 저소음 포장에 대한 관리주체와 유지·관리계획 등을 명확히 제시해야 한다는 의견을 냈다.

대구환경청의 이러한 협의 내용은 사업시행자인 수자원공사가 이행해야 하는 것으로 엄밀히 따져 구미시에 도로를 이관하기 전 유지·관리계획 분명히 수립해 함께 제출해야 할 의무가 있다.

그러나 구미시는 기반시설인 도로 특성상 무상귀속 대상이 되는 과정에서 사전에 저소음 포장이라는 특수성에 대한 협의를 받지도 못했고 본지 보도를 통해 영구적으로 해당 도로가 저소음 상태로 유지·관리해야 한다는 사실을 인지했다.

구미시가 예산 등을 이유로 저소음 포장을 설치하지 않을 경우 환경영향평가 협의 내용을 이행하지 않은 것이 돼 법령 위반이 된다. 반대로 별도 예산을 들여 설치할 경우 특정 지역에 대한 특혜 등 예산 낭비라는 비판을 받게 된다.

이 때문에 다른 사업의 경우 저소음 포장도로를 설치하는 사업시행자와 이후 이관을 받는 지자체 간의 협의를 통해 유지·관리에 필요한 장비를 함께 이전하고 15~20년간은 사업자가 관련 비용을 예치한다.

수자원공사는 그러나 기존의 5m 방음벽 설치 조건을 저소음 포장으로 바꿔놓고는 이처럼 눈 가리고 아웅하는 식으로 마치 저소음 포장을 하지 않은 것처럼 도로를 협의 없이 이관해 구미시가 피해를 보는 상황을 초래시켰다.

구미시 관계자는 “도로와 같은 기반시설은 이후 관리주체가 지자체가 되기 때문에 특별한 협의 없이 이관받은 것은 사실”이라며 “그러나 이처럼 특수한 상황이 있었다면 수자원공사가 안내를 하고 대책을 마련해줬어야 한다고 본다”고 말했다.

재산행정 전문가 A씨는 “수자원공사가 도로 이관 당시 저소음포장의 특수성에 대해 설명하지 않았다면 관리 책임 회피를 위한 의도가 있었다고 의심된다”며 “지금이라도 원만한 합의점을 도출해야 할 것”이라고 지적했다.