수요 구조 재편과 공급 조절이 만든 새로운 국면… 지방시장, ‘선별 회복’ 가능성

세미나에서는 고금리 장기화, 민간 분양 및 프로젝트 파이낸싱(PF) 경색, 공공 인프라 예산의 완만한 증가 등이 건설 투자 증가율을 제한할 것으로 분석됐다.

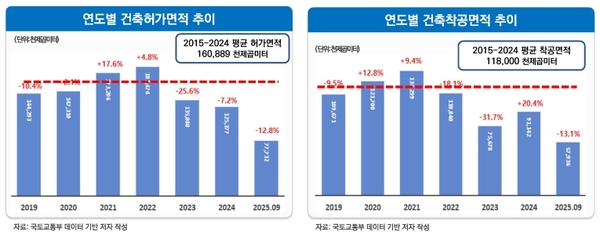

부동산 PF 부실 정리의 여파로 상반기까지 착공 물량이 정체될 가능성이 높으며, 이는 2026년 준공 실적 감소로 이어져 건설업 고용 조정과 원자재 비용 하락에 따른 수익성 완만 회복이 동시에 나타날 것으로 전망된다.

주택 시장에서는 전국적인 반등보다는 부분적인 회복이 예상된다. 서울 및 수도권은 재개발·재건축 사업 중단과 공급 부족 심화, 인구 및 일자리 집중 현상으로 인해 가격 하방 경직성을 유지할 것으로 보인다.

다만, 2024~2025년의 과열 및 불확실성 해소 국면 이후 2026년에는 안정적인 보합세를 보일 것으로 예측된다.

지방 부동산 시장은 지역별 '극단적 양극화'가 핵심 키워드로 부상했다. 일부 광역시는 반등을 시작할 가능성이 있으나, 인구 감소 지역은 역성장이 고착화될 전망이다.

산업 기반이 취약한 지방은 전세 수요 축소와 매매 시장 경직이 동시에 나타나며, 도시별 산업, 인구, 공급 구조에 따라 완전히 다른 움직임을 보일 것으로 분석된다.

2026년 이후 지방 부동산의 회복 가능성은 도시 단위에서 결정될 전망이다. 인구 순유입 또는 정체 수준을 유지하는 도시는 거래량 증가와 가격 안정이 감지될 것으로 예상되지만, 지방 중소도시들은 공급 과잉 조정으로 긴 침체 구간을 겪을 것으로 보인다.

지역 제조업 및 서비스업의 회복 속도, 특히 반도체·배터리 밸류체인 투자, 항만·물류 인프라 확충, 창업·대학 혁신 클러스터 구축 지역은 주거 수요가 유지되며 선제적 반등 여지가 클 것으로 내다봤다.

또한, 2024~2025년 지방의 신규 분양 급감으로 2026년부터는 입주 물량 축소, 미분양 감소, 가격 안정이라는 수급 정상화 흐름이 나타날 가능성이 높다.

참여한 전문가들은 2026년을 부동산 시장의 새로운 균형점이 형성되고 지방은 '선별적 회복'이 핵심이 되는 해로 진단했다.