‘효(孝)’의 뿌리에서 ‘충(忠)’의 거목으로 자라나다...임진왜란의 의병, 병자호란의 결사 항전, 그리고 3.1운동과 학도병까지...노비와 함께 순절한 손종로, 3대 항일 투쟁 손후익, 학도병 대장 손도심

한반도 최초 통일 국가를 세운 신라의 천년 도읍인 경주는 신라 왕들로부터 유래된 박(朴)씨, 석(昔)씨, 김(金)씨가 현재까지 이어져 내려오고 있음은 물론이고, 민간인으로서는 처음으로 성을 가지게 된 6촌의 이(李)씨, 최(崔)씨, 손(孫)씨, 정(鄭)씨, 배(裵)씨, 설(薛)씨까지 많은 성씨의 득성조가 있어 우리나라 씨족 문화에 있어 매우 중요한 지위를 가진다.

본지는 연속 기획으로 경주에서 유래한 성씨, 특히 6촌 촌장들로부터 유래한 성씨들을 중심으로 그 유래와 역사를 조명하고, 그 후손과 발자취를 찾아보고자 한다.

◇‘명문가’ 경주 손씨, 국난에 기득권 버리고 칼을 잡다

세간에서는 흔히 ‘명문가(名門家)’라 하면, 고래등 같은 기와집에서 글 읽는 소리가 끊이지 않고, 높은 벼슬아치가 줄지어 나오는 풍경을 떠올린다.

하지만 진정한 명문가의 저력은 평온한 시절이 아닌, 나라의 운명이 백척간두(百尺竿頭)에 섰을 때 비로소 드러나는 법이다.

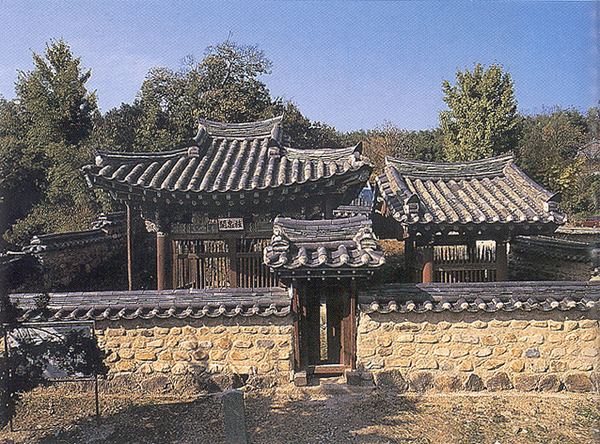

경주 손씨는 신라의 ‘국효(國孝)’ 손순(孫順)을 가문의 뿌리로 삼고, 양동마을에 터를 잡은 우재 손중돈과 회재 이언적(외손)을 통해 조선 성리학의 꽃을 피운 ‘문(文)’의 역사를 쌓아 올린 조선 대표 명문가였다.

하지만 국가가 위기에 직면할 때마다 ‘붓’을 꺾고, 생사가 오가는 전장에서 기꺼이 ‘칼’을 잡으며 ‘충(忠)’과 ‘호국(護國)’을 위해 제 한 몸을 불사르며 가문의 정신을 이어왔다.

◇임진왜란, 영남의 선비들이 붓 대신 칼을 들다

1592년, 임진왜란이 발발하자 조선 강토는 왜군의 말발굽 아래 처참히 짓밟혔다. 관군이 무너지고 왕이 피난길에 오르자, 향촌에 묻혀 살던 선비들이 일어섰다.

경주 손씨 가문 역시 예외가 아니었다. 대표적인 인물이 손문욱(孫文彧)이다. 그는 본래 문인 가문의 후예였으나, 일찍이 문무를 겸비해 무과에 급제, 절충장군(折衝將軍)의 지위에 있었다.

전란이 터지자 그는 고향 영남의 지리를 활용해 의병과 관군을 규합했고, 물밀듯이 밀려오는 왜적을 상대로 게릴라전을 펼치며 전공을 세웠다.

전쟁이 끝난 후 조정은 그의 공로를 높이 사 ‘선무원종공신(宣武原從功臣) 2등’에 녹훈했다.

이는 단순히 개인의 영예가 아니었다. “나라가 어려우면 선비도 갑옷을 입어야 한다”는 가문의 가르침을 실천한 증거이자, 경주 손씨가 문약(文弱)에 빠지지 않은 ‘실천적 지식인’ 집단임을 역사에 각인시킨 사건이었다.

◇병자호란과 쌍령전투, 그리고 주인을 따라 순절한 ‘충노(忠奴) 억별’

임진왜란의 상처가 채 아물기도 전인 1636년, 병자호란이 발발했다.

청나라의 기마부대가 한양을 향해 파죽지세로 남하할 때, 또 한 명의 경주 손씨가 역사의 전면에 등장한다. 바로 손종로(孫宗老, 1598~1636)다.

당시 남원에서 현감(縣監)을 지내던 손종로는 전쟁 소식을 듣자마자 “임금께서 남한산성에 고립되셨는데, 신하 된 도리로 어찌 살기를 도모하겠는가”라며 즉시 벼슬을 내던지고 의병을 모아 북상했다.

그가 도착한 곳은 경기도 광주의 쌍령(雙嶺). 이곳은 조선군이 청나라 정예 기병과 맞붙어 처참하게 패배한 비극의 현장이었다. 압도적인 화력과 기동력을 앞세운 청군 앞에서 조선군은 추풍낙엽처럼 쓰러졌으나, 손종로는 물러서지 않고 최전선에서 적의 칼날을 온몸으로 받아냈다.

이 처절한 전투에는 눈물겨운 일화가 전해진다. 손종로가 전장에 나갈 때, 그의 집안 노비였던 ‘억별(億別)’이 말고삐를 잡고 끝까지 따랐다.

손종로가 “너는 피해 가문의 대를 잇게 하라”고 명하며 돌려보내려 했으나, 억별은 “주인님께서 죽으러 가시는데 종이 어찌 살기를 바라겠습니까”라며 끝내 곁을 지켰다.

결국 손종로는 적진 한가운데서 장렬히 전사했고, 노비 억별 역시 주인의 시신을 감싸 안고 함께 죽음을 맞이했다. 전투가 끝난 후 후손들이 시신을 수습하려 했으나, 두 사람의 시신이 한데 엉켜 구분할 수 없었다고 한다.

이에 후손들은 두 분을 한 묘역에 모셨으니, 이것이 충효의 고장 경주에 전해오는 충신과 충노의 슬픈 역사다. 사후 손종로는 그 충절을 기려 정3품 훈련원정(訓鍊院正)에 추증됐다.

◇“비록 몸은 부서져도 뜻은 굽히지 않겠다”… 문암 손후익과 3대의 항일 투쟁

나라를 잃은 일제강점기라는 암흑기가 도래했을 때, 경주 손씨의 저항 정신은 더욱 뜨겁게 타올랐다.

특히 경주시 강동면 오금리 출신의 문암(文巖) 손후익(孫厚翼, 1888~1953) 선생과 그의 일가는 가문의 모든 것을 걸고 항일 투쟁에 나섰다.

전통 유학자였던 손후익은 “글만 읽어서는 나라를 되찾을 수 없다”며 1919년 파리장서 사건의 정신을 계승했다.

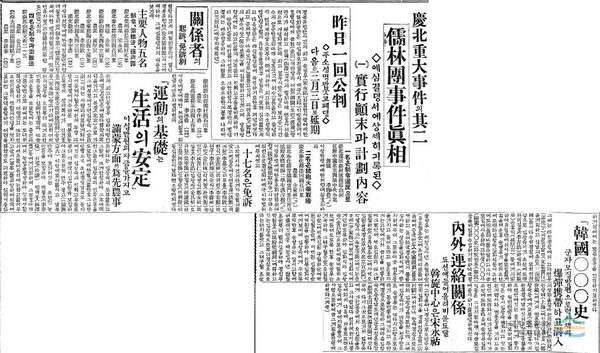

1925년, 그는 심산 김창숙 선생이 주도한 독립운동 자금 모금 활동에 경북 지역 책임자로 깊숙이 관여했다. 이것이 바로 일제가 조작하고 탄압한 ‘제2차 유림단 사건’이다.

손후익은 경주와 영천, 대구 등지를 돌며 부호들을 설득해 임시정부와 만주 독립군 기지 건설을 위한 군자금을 모았다. “나라를 되찾는 일에 양반과 상놈이 어디 있으며, 유가(儒家)와 불가(佛家)가 어찌 다르겠는가”라는 그의 호소는 많은 이들의 마음을 움직였다.

하지만 1927년, 일경에 체포된 그는 대구 형무소에서 지옥 같은 고문을 겪었다. 일제 경찰은 자금의 출처와 조직도를 대라며 인두로 지지고 거꾸로 매달아 물을 먹이는 악형을 가했다.

그럼에도 손후익은 끝내 동지들의 이름을 발설하지 않았다. 그는 옥중에서 “내 몸은 비록 옥에 갇혔으나, 나의 혼은 이미 압록강을 건너 독립군과 함께 있다”는 시를 남기며 기개를 잃지 않았다.

이러한 항일 정신은 그의 일가족 전체로 퍼져나갔다. 부친인 손진인(孫晉仁) 선생은 아들의 활동을 묵묵히 지원하며 가산을 털어 독립자금을 댔고, 동생 손학익(孫鶴翼)은 형의 뜻을 이어 적색농민조합 등 사회주의 계열 항일 운동에 투신하며 또다시 옥고를 치렀다.

한 집안의 3대(父子, 兄弟)가 이념과 방법을 초월해 오로지 ‘조국 광복’이라는 하나의 목표를 향해 달려간 것이다.

경주 손씨 집성촌인 양동마을 역시 3.1 운동 당시 태극기 물결의 진원지였다. 일제의 삼엄한 감시 속에서도 안채의 부녀자들은 밤새 태극기를 그렸고, 사랑채의 선비들은 격문을 썼다.

겉으로는 평온한 양반 마을이었지만, 그 내부는 치열한 항일의 요새였던 셈이다.

◇“나는 학도병의 얼굴이다” 6.25 전쟁과 청년 지식인 손도심

해방의 기쁨도 잠시, 1950년 6.25 전쟁은 한반도를 다시 핏빛으로 물들였다. 이때 경주 손씨의 충절은 펜을 든 엘리트 지식인에게서 발현됐다.

전쟁 발발 당시 서울대학교 문리과대학 학생회장(총학생회장)이었던 손도심(孫道心, 1929~2019)은 “나라가 망하게 생겼는데 강의실에 앉아 있을 수 없다”며 학우들을 규합해 ‘서울대 학도의용군’을 조직했다.

그는 학도의용군 중대장(소위 대우)을 맡아 낙동강 방어선의 최후 보루이자, 자신의 본관인 경주와 인접한 포항·기계 전투에 투입됐다.

훈련조차 제대로 받지 못한 앳된 학도병들이 북한 정규군의 기관총 앞에서 공포에 떨고 있을 때, 손도심은 참호 위로 올라가 이렇게 절규했다.

“우리는 조국의 학도다! 총알이 없으면 몸으로라도 막아야 한다. 나는 학도병의 얼굴이다. 내가 죽으면 우리 학도병 모두가 죽는 것과 같다. 한 발짝도 물러서지 마라! 우리가 여기서 밀리면 대한민국은 끝이다!”

죽음을 각오한 그의 리더십은 학도병들을 하나로 묶었고, 결국 포항 전선을 지켜내는 데 결정적인 기여를 했다.

손도심의 이 외침은 수백 년 전 쌍령전투에서 산화한 손종로의 기개와 맞닿아 있는, 시공간을 초월한 ‘충(忠)’의 메아리였다.

◇"진정한 '노블레스 오블리주'의 표상

경주 손씨의 역사를 되짚어보면 하나의 뚜렷한 흐름이 보인다. 시조 손순의 이야기에서 시작된 ‘효(孝)’는 양동마을의 학풍을 통해 ‘문(文)’으로 다듬어졌고, 국가의 위기 앞에서는 ‘충(忠)’으로 폭발했다.

임진왜란의 의병장, 병자호란의 순절 신하, 일제강점기의 독립운동가, 그리고 6.25 전쟁의 학도병까지. 그들은 자신이 가진 기득권과 안락한 삶을 버리고, 가장 위험한 곳 가장 앞줄에 섰다.

우리는 흔히 가진 자의 도덕적 의무를 ‘노블레스 오블리주(Noblesse Oblige)’라 부른다. 오늘날 경주 손씨 가문이 우리에게 던지는 메시지는 명확하다.

진정한 명문가는 재산의 많고 적음이나 벼슬의 높낮이로 결정되는 것이 아니라, 공동체가 위기에 처했을 때 보여주는 ‘헌신’과 ‘책임’의 무게로 증명된다는 사실이다.

수천 년을 이어온 이 꼿꼿한 정신이 있기에, 경주 손씨는 단순한 성씨(姓氏)를 넘어 대한민국의 역사를 지탱해 온 거대한 기둥이라 불리기에 손색이 없다.