“포항은 젊은 땅이다” 포항의 지형전문가인 민석규 박사는 이렇게 표현했다.

그는 “포항은 한반도의 유일한 신생대 제3기의 젊은 땅이며 다른 지역에서 보기 어려운 다양한 지형과 특이한 지질구조를 가진 혈기 넘치는 땅이지만 정작 포항시민은 잘 모르고 있다”고 말했다.

포항은 신생대 제3기(6500만년~250만년 전)에 형성됐다. 한반도 면적 대부분이 시원생대(46억년~5억5천만년 전)의 암석으로 이뤄졌다는 점에서 포항은 매우 독특한 특징을 지니고 있다.

우리나라 전체 면적 가운데 4.8%만이 신생대 제3기층인 점, 지구의 나이 46억살, 포항은 2300만살이라고 하니 나이로 보자면 신생아나 다름없다는 것이다.

33년의 교직 생활을 하면서 ‘교육학 박사 지형전공’ 과정을 공부한 민석규 박사는 2019년 포항에 둥지를 틀면서, 포항 지형을 본격적으로 연구했다고 한다.

민 박사는 국립생태원 지형분야 전문조사원으로 활동중이다. 저서는 ‘2021 포항학 아카데미’, ‘포항해안 지형산책’, ‘지리적 시선으로 본 포항의 읍성’, ‘포항의 지오트레일 사용 설명서’ 등을 출간했다.

구룡반도 동해안에 발달한 해안단구는 대한민국에서 가장 규모가 큰 해안단구로 평가되면서 관광상품 가치도 매우 높다고 했다.

해안단구란 해안가에 자리한, 해수면보다 높은 계단 모양의 평탄한 지형을 의미한다. 산지가 해안 가까이 있어 평야가 발달하지 못한 호미반도 등 동해안에서 해안단구는 사람이 거주할 수 있는 매우 중요한 공간이 된다.

본지는 기획특집을 통해 민 박사의 ‘포항 지형 이야기’를 연재한다.(편집자주)

1. 오도리 해안의 지형(주상절리)

오도리(烏島里)라는 마을 이름은 오도리 선착장 앞에 자리한 4개의 바위섬으로 이루어진 오도에서 유래됐다. 마을 앞에 있는 오도는 시스택이라는 해안침식 지형으로, 특이한 모양의 지형지물에서 마을 이름이 유래된 사례다.

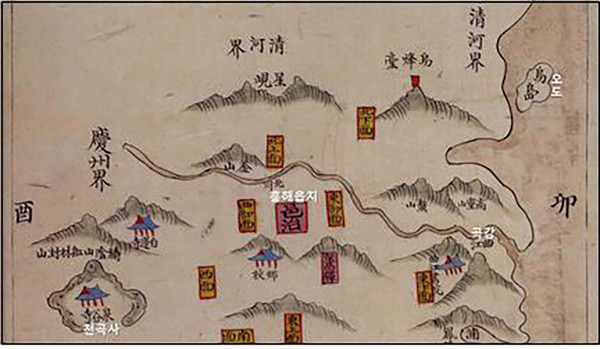

조선 후기의 고지도인 광여도, 1872년 군현 지도에 오도가 명확하게 표시돼 있는 것으로 미루어, 옛날부터 오도가 명승지로 알려져 있었음을 알 수 있다(그림1).

조선 후기의 문인 최승우(1770~1841)가 오도에 대해 읊은 시를 보자.

'(江院罷歸馬首東, 강원파귀마수동) 강 고을에서 파직되어 말 머리 동쪽으로 돌리고,

(行尋嶋嶼海雲中, 행심도서해운중) 바다의 구름 속에서 섬 찾아 나섰네.

(遙看怡似群鴉集, 요간이사군아집) 멀리서 보니 까마귀 무리 모인 듯하고,

(近接方知愧石叢, 근접방지괴석총) 가까이 보니 기이한 바위 모였음을 알겠네’

라고 서술돼 있다. 권용호 박사가 편역한 ‘포항의 한시’라는 책에 따르면 오도는 예로부터 일출과 기이한 바위섬으로 유명해 시인 묵객들의 발길이 끊이지 않았으며, 흥해지역 중에서도 오도 관련 시가 가장 많이 남아있다고 한다.

시의 내용은 오도의 기이한 바위 모습을 읊은 것, 오도 주위의 아름다운 풍광과 일출을 읊은 것 등이다. 조선시대 이곳을 방문한 시인 묵객들도 검은 주상절리로 이루어진 오도의 독특한 지형에 매료됐던 것으로 보인다.

오도리의 지형은 북쪽의 곶과 오도리 선착장이 자리한 남쪽의 곶 그리고 그사이에 오도리 간이해수욕장이 자리한 만이 있다. 북쪽 곶의 앞바다에는 작도라는 작은 바위섬이 있고, 남쪽 오도리 선착장 앞 바다에는 4개의 바위섬으로 이루어진 오도가 있다.

퇴적작용이 활발한 만에는 모래로 된 오도리간이해수욕장이, 남쪽과 북쪽의 곶에는 해안 침식지형인 시스택, 파식대, 해식애 지형이 발달했다. 북쪽 곶의 해식애와 파식대에는 나무가 화석이 된 규화목(퇴적암류)이 있고, 해식애의 단면에는 퇴적암류의 사암층과 응회암층이 뚜렷한 경계를 이루고 있다(그림2).

2. 천연기념물로 지정된 오도(烏島)

오도 주상절리의 다양성은 경주시 양남면 읍천리 주상절리와 견주어도 전혀 뒤지지 않을 정도라 지형, 지질학적 가치도 높아 2023년 8월 17일 문화재청에 의해 국가지정 천연기념물로 지정됐다. 1.2km에 걸쳐 주상절리가 펼쳐진 읍천에 비해 규모만 작을 뿐 지형, 지질학적 다양성은 매우 높다.

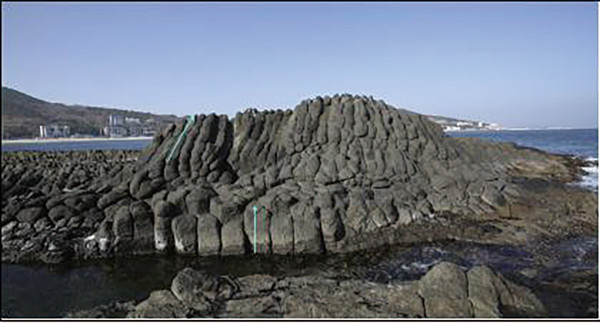

곶에 자리한 오도리 포구 앞에는 4개의 큰 바위섬인 오도가 자리해 있다. 오도는 파랑의 침식으로 해안선이 후퇴하는 과정에서 침식을 견디고 남아있는 시스택이라는 해안침식지형이다.

오도는 신생대 신 제3기의 지표 가까이에 관입한 현무암에, 기둥 모양의 주상절리(柱狀節理, columnar joint)가 발달했다. 주상절리는 현무암이 지표에서 빠르게 냉각될 때 잘 형성되는 지형으로, 안산암, 유문암, 화산분출물이 굳어서 형성된 용결(결정)응회암 같은 화산암에서도 만들어진다.

오도와 오도리 해안은 어떻게 형성됐을까? 해안선이 단조롭고 파도를 막아주는 섬과 반도가 없는 동해안은 파랑의 침식작용이 매우 활발해, 해안선이 육지 쪽으로 후퇴한다. 후퇴 과정에서 곶에는 침식지형인 해식애, 파식대, 시스택이 형성되고, 만에는 모래, 자갈이 퇴적된다.

오도에 분포하는 화산암은 화산분출물이 쌓여 굳어진 응회암보다 암석 조직이 치밀하고 단단한 암석이라, 냉각될 때 주상절리가 형성된 것이다. 아래 그림에서 오도리 선착장 주변의 파식대는 오도의 화산암보다 상대적으로 침식에 약한 응회암이라 주상절리를 이룬 오도의 화산암보다 먼저 침식돼 평평한 파식대가 됐지만, 상대적으로 파랑의 침식에 강한 오도의 현무암은 바위섬으로 남아 시스택이 됐다(그림3).

1) 주상절리(柱狀節理)

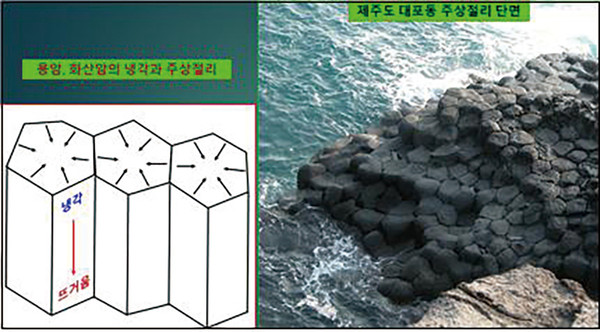

바위에 금이 간 것을 절리(joint)라고 한다. 주상절리는 절리의 형태가 나무 기둥 모양을 이루는 경우를 말한다. 주상절리는 뜨거운 용암이나 화산암(현무암, 안산암, 용결응회암 등)이 지표에서 빠르게 냉각될 때 부피가 줄어든 암석이 갈라지며 형성된다. 진흙이 햇볕을 받아 건조될 때, 진흙 표면이 다각형으로 쩍쩍 갈라지는 것과 같은 원리이다(그림4).

주상절리의 단면은 흔히 육각형으로 알고 있지만, 사실은 다각형(사각, 오각형 등)이다. 뜨거운 용암과 화산암이 빠르게 냉각될 때, 하나의 점을 중심으로 부피가 줄어들기 때문에 다각형의 기둥 모양을 이루는 주상절리가 형성된다. 주상절리가 완벽한 6각형에 기둥의 직경도 굵은 주상절리가 형성되려면 용암의 온도가 상대적으로 고온이어야 한다. 용암의 온도가 낮으면 빨리 냉각됨으로 주상절리 기둥의 직경도 가늘고 단면이 다각형을 이룬다.

<그림4> 주상절리의 형성과 다각형 주상절리 단면. 주상절리는 용암과 화산암이 식을 때 부피가 수축해 형성된다.

벌이 벌집을 육각형으로 짓는 것처럼 자연 상태에서 공간을 빈틈없이 나눌 수 있는 구조가 육각형이라고 한다. 주상절리가 형성되는 과정에도 육각형의 벌집을 만든 것과 같은 자연의 어떤 경이로운 법칙이 작용한 것으로 추정된다(그림5).

2) 오도의 지형적 특징

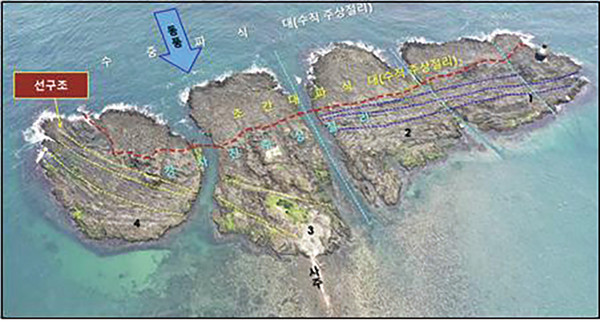

3개 또는 4개의 바위섬으로 이루어진 오도는 전체적으로 북북동-남남서 방향으로 길게 늘어서 있다. 오도는 섬의 동서 간 지형적 차이가 큰데, 동풍의 영향으로 파랑의 침식이 강한 오도의 동쪽은 수직 주상절리가 파식대를 이루고 있다.

아래 지도의 붉은 점선을 경계로 동풍에 의한 파랑의 영향이 적은 서쪽(육지)은, 북북동-남남서(1, 2번 섬)와 북동-남서(3, 4번 섬) 방향으로 뻗은 선구조(Lineament)를 따라 다양한 경사의 주상절리가 발달했다(그림6, 7).

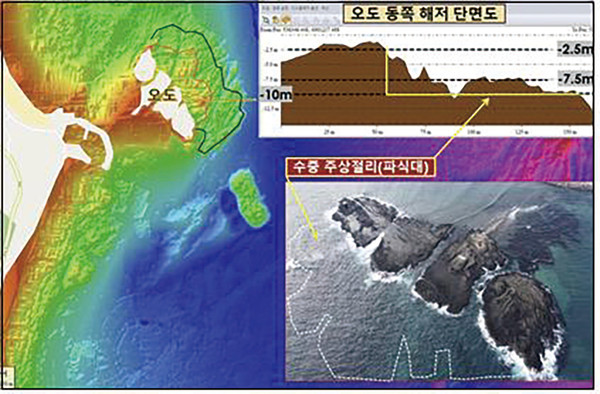

<오도 동쪽 해저에 자리한 주상절리 파식대>

오도의 동쪽 해저 지형 단면을 보면, 수심 2.5m~7.5m에 주상절리가 침식돼 형성된 넓은 파식대가 존재한다. 오도는 오도리의 어패류 채취장이기도 한데, 어패류를 채취하는 오도리의 해남(海男)이 증언한 바에 따르면 수면 위로 드러나 있는 오도보다 더 넓은 주상절리가 파식대 형태로 수중에 있다고 했다.

해저 지형 단면과 해남의 증언은 과거 현재보다 해수면이 낮았던 시기에 파랑의 침식으로 형성된 파식대가 해수면 상승으로 현재 물속에 위치하고 있다는 말이다. 현재보다 해수면이 낮았던 시기는 빙하기라 오도 동쪽의 수중 주상절리 파식대를 통해 신생대 제4기 기후변화 과정을 추정해 볼 수 있다(그림8, 9).

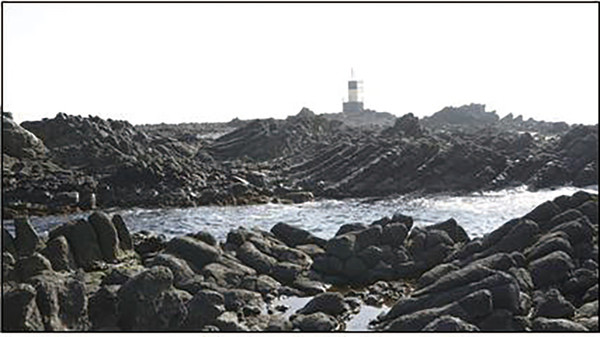

<오도 동쪽의 넓은 파식대와 수직 주상절리>

연중 동풍이 불어 파랑의 침식이 활발한 오도의 동쪽은 아래 사진에 보이는 것처럼 평탄한 파식대가 발달했다. 사진에 보이는 것은 파식대를 이루는 수직 주상절리 단면으로 5, 6각형을 이루고 있다. 섬 동쪽의 수중에도 주상절리 파식대가 있는 것으로 추정된다(그림10).

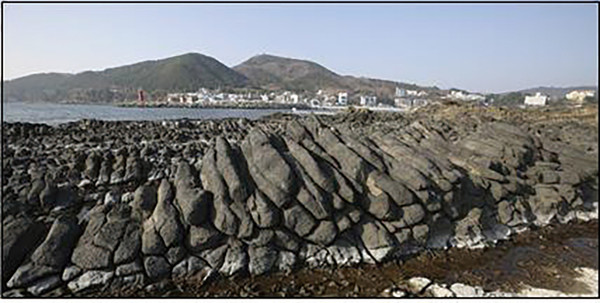

<다양한 방향과 경사진 주상절리가 분포하는 오도 서쪽>

파랑의 영향이 적은 오도의 서쪽은, 수평 주상절리를 비롯해 각양각색의 각도를 이루는 주상절리를 포함해 다양한 방향으로 뻗은 경사진 주상절리가 발달했다. 또한 평평한 동쪽 파식대의 주상절리와 달리 단면이 노출돼 있지 않고 약간 뾰족하거나 둥글게 마모된 형태를 이루고 있다(그림11).

아래 사진은 오도 동쪽 파식대와 만나는 지점에 발달한 주상절리로 경사가 수평에 가깝다. 파랑의 오랜 침식과 풍화로 주상절리의 각진 부분이 마모돼 마치 설 명절에 먹는 가래떡을 차곡차곡 쌓아 놓은 듯한 모양을 이루고 있다(12).

<수직 주상절리와 경사진 주상절리>

4개의 오도 바위섬 중 가장 북쪽에 자리한 섬(4번)의 남쪽에 수직 주상절리와 북쪽으로 경사진 주상절리가 한자리에 동시에 발달한 특이한 형태의 주상절리가 있어 눈길을 끈다(그림13). 주상절리가 한 번에 동시에 형성된 것이 아니고 여러 차례에 걸쳐 형성된 것으로 추정된다.