포스텍 임신혁 교수 연구팀...세계 최초 유전적 요인 넘어...장-면역-뇌 메커니즘 확인

자폐 스펙트럼 장애(ASD) 치료에 새로운 돌파구가 열렸다. 기존 유전적 요인 중심의 접근을 넘어 장내 미생물 조절을 통한 치료 가능성이 과학적으로 입증된 것이다.

임신혁, 김태경 POSTECH 생명과학과 교수와 박철훈 박사 연구팀은 자폐증 발병에 관여하는 장내 미생물과 면역 반응 메커니즘을 세계 최초로 규명했다고 발표했다. 이번 연구 결과는 국제학술지 '네이처 커뮤니케이션즈'에 게재됐다.

ASD는 사회성, 의사소통, 행동 발달에 영향을 미치는 대표적인 발달장애다. 미국질병관리청에 따르면 2025년 미국에서는 어린이 31명 중 1명이 ASD를 앓을 것으로 추정된다. 한국과 일본 등 동아시아 국가에서도 유사한 유병률이 보고될 가능성이 높지만, 정확한 발병 원인과 근본적 치료법은 여전히 미지의 영역으로 남아있다.

연구팀은 세계 최초로 무균 상태에서 자란 유전자 변형 ASD 동물 모델을 제작해 실험을 진행했다. 분석 결과 장내 미생물이 전혀 없는 상태에서는 ASD 특유의 행동 이상이 나타나지 않았다. 이는 장내 미생물이 자폐증 증상 발현에 필수적 역할을 한다는 사실을 입증하는 결과다.

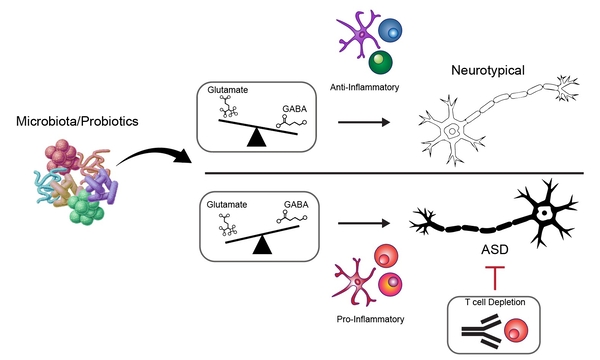

더 나아가 연구팀은 장내 미생물이 뇌 속 면역세포의 염증 반응을 촉진하고, 특정 염증성 T세포가 자폐증에 중요한 역할을 한다는 점을 밝혀냈다. 이 염증성 면역 경로를 차단하자 신경 염증이 감소하고 행동 이상이 완화되어 장-면역-뇌를 잇는 새로운 메커니즘임이 확인됐다.

정밀 분석을 통해 장내 미생물이 신경전달물질인 글루타메이트와 가바의 균형을 변화시켜 뇌 기능에 영향을 미친다는 사실도 규명됐다. 이 균형은 뇌의 흥분과 억제 신호 조화에 필수적이며, 균형이 깨질 경우 행동 및 인지 기능 이상이 나타난다.

연구팀은 이러한 발견을 바탕으로 AI 기반 대사산물 예측 모델을 개발했다. 프로바이오틱스 후보 유전체를 분석해 대사산물 생성 및 흡수 능력을 예측하는 이 모델을 통해 글루타메이트를 흡수하고 가바를 생성하는 락토바실러스 루테리 균을 발굴했다.

IMB015로 명명된 이 균주를 투여한 결과 대사 균형이 회복되고 신경 염증이 감소했으며, ASD 관련 행동 이상이 예방되는 효과가 확인됐다.

임신혁 교수는 "자폐증을 단순한 유전 질환이 아니라 장내 미생물 조절을 통해 관리할 수 있는 면역-신경계 질환으로 바라보게 하는 전환점을 마련했다"고 연구의 의의를 설명했다.

이번 연구는 POSTECH과 임신혁 교수가 대표로 있는 이뮤노바이옴 간 산학협력을 통해 이뤄졌다. 연구팀은 향후 임상 독성시험과 임상 연구를 통해 자폐증 증상 개선을 위한 프로바이오틱스 및 생균제 치료제 개발을 지속할 계획이라고 밝혔다.