호미반도(구룡반도)의 전설 구룡소, 구만리 얼굴바위는 해안침식지형의 전시장이라 할 수 있다. 구룡반도의 대부분은 가장 젊은 지질시대인 신생대 고 제3기와 신 제3기 층이 분포한다. 구룡반도 동·서해안 모두 신생대 고진기 화산암이 분포한다.

신생대 고진기(팔레오세~올리고세) 포항과 구룡반도 일대는 화산활동이 활발했다. 대동배 2리에 자리한 구룡소에는 현무암질 집괴암, 구만리의 얼굴 바위는 화산활동으로 형성된 마그마가 지표 가까이 관입(貫入)해 형성된 유문암이 분포한다.

구만리와 경계 부근에는 신생대 고 제3기에 관입한 상정리 유문암이 분포하는데, 수직절리와 불완전한 주상절리가 발달했다. 수직절리와 주상절리가 발달한 암석에는 절벽이 잘 발달하는 경향을 보인다.

상정리 유문암이 분포하는 대동배2리 해안가에 해식애가 발달했고, 몇십 미터 떨어진 구만리 해안에 자리한 유문암 절벽은 사람 얼굴 모양을 하고 있어 사람들이 모아이(Moai)라고 부른다.(편집자주)

◇구룡소는 어떻게 형성됐을까?

소금이 만든 풍화 지형 타포니(Tafoni, 풍화혈).

아래 사진은 대동배리에 분포하는 신생대 고진기 퇴적암인 현무암질 집괴암이다. 화산활동이 활발했던 신생대 고진기에 분출한 화산재, 화산역 등이 쌓여 형성된 집괴암으로 분급(分級, Sorting)과 층리(層理, Bedding)가 발달하지 않았다(그림8).

구룡소 갯바위 표면에는 벌레가 판 구멍처럼 생긴 풍화혈인 타포니가 잘 발달해 있다. 구룡소 집괴암의 역들이 화산암 기원의 역들이고, 역을 둘러싼 물질도 화산분출물이라 암석 조직이 엉성해 바닷물이 잘 흡수된다.

흡수된 바닷물이 증발하고 현무암질 집괴암 조직 내부에 소금 결정이 서서히 성장하면서 주변의 광물에 압력을 가해 암석을 구성하는 광물이 조금씩 부서지게 된다. 이런 과정을 염풍화라고 한다. 구룡소 현무암질 집괴암의 염풍화로 다양한 규모의 타포니(風化穴)가 형성되었다(그림9).

주상절리와 수직절리가 발달한 해식애.

대동배2리 북쪽 해안에 높이 20여m의 해식애가 발달했다. 해식애는 밝은색을 띠는 유문암이라는 암석으로 이루어졌다. 유문암(流紋岩, rhyolite)은 암석에 용암이 흐른 흔적(유동 구조, Flow structure)이 나타나기 때문에 붙여진 이름이다.

아래 사진은 유문암이 파랑의 침식으로 형성된 해식애 전경이다(그림10).

대동배2리의 해식애에 노출된 유문암에는 수평절리, 수직(경사진 절리 포함), 주상절리 등 다양한 형태의 절리가 발달했다. 절리(節理, Joint)란 암석 표면의 갈라진 틈을 발한다.

절리 형태에 따라 수평절리, 수직절리로 구분하는데, 수직절리 중 그 형태가 나무 기둥 모양이면 주상절리(柱狀節理, Columnar Joint)라고 한다. 주상절리는 화산활동으로 분출한 용암이 굳어 형성됨으로 주상절리는 과거에 이 지역에 화산활동이 있었다는 흔적이다.

대동배2리의 주상절리.

대동배2리 해식애의 바다 쪽 표면에 흥해읍 오도나 연일읍 달전리의 주상절리처럼 완벽한 형태는 아니지만, 주상절리가 뚜렷하게 발달했다. 대동배2리 해식애에 발달한 주상절리는 구룡반도 서쪽 해안에서는 유일한 주상절리라 의미가 있다.

해식애 표면에 발달 된 주상절리의 형태와 방향이 제각각인 것도 지형적으로는 매우 흥미로운 현상이다. 주상절리 같은 수직절리가 발달한 암석에는 절벽, 폭포 등이 발달한다(그림11).

주상절리가 잘 발달한 제주도 서귀포 해안에 정방폭포, 천지연폭포, 천제연폭포 등 폭포가 많은 것처럼, 대동배2리 해안에 대규모 해식애가 발달할 수 있었던 것은 유문암에 형성된 주상절리와 수직절리의 영향이다.

주상절리 같은 수직절리가 발달한 곳은 절벽이 잘 형성되는 이유는 절리를 따라 풍화가 일어나면 수직의 절리 면이 그대로 보존된 채 무너져 내리기 때문이다. 전면의 수직절리가 풍화로 붕괴되면 내부에 수직절리 면이 그대로 노출돼 절벽이 유지되는 원리다.

해식애 아래의 약한 부분은 파랑의 침식작용을 받아 작은 해식동굴이 발달했다. 해식동굴은 해식애 표면에 절리가 밀집돼 바위가 많이 갈라져 약해진 부분이 파랑의 차별침식을 받아 형성된다.

사진은 해식애의 북동쪽 사면에 발달한 절리로 대략 50°의 경사를 이루고, 매우 조밀하게 발달했다. 주상절리가 발달한 같은 해식애 면이라고 믿기 어려울 정도로 다른 모습이다.

추론이지만, 경사진 절리를 형성한 용암의 온도가 높아 상대적으로 서서히 냉각되었다면 멋진 주상절리를 형성했을 수도 있었을 것으로 추정된다(그림12).

구만리는 구룡반도의 서쪽 해안과 동쪽 해안의 중간 지점에 자리했다. 방향으로 보면 구만리 해안은 구룡반도의 서쪽 해안에서 북쪽 해안에 걸쳐 있다. 구만리 서쪽 해안에는 대동배2리와 경계 부근에 얼굴 바위라 부르는 해식애가 발달했고, 북쪽 해안에는 독수리 바위로 불리는 시스택과 넓은 파식대가 발달했다.

◇바람과 파랑이 조각한 구만리 얼굴 바위

구만리와 대동배2리 경계에 자리한 얼굴 바위는 파랑의 침식으로 형성된 전형적인 해식애이다. 바람과 파랑의 침식으로 형성된 얼굴 바위는 살포시 감은 눈, 쭉 뻗은 코, 꽉 다문 입술이 사람의 옆 모습과 매우 흡사하다.

오뚝하고 긴 코, 두꺼운 눈두덩이를 가진 얼굴 바위는 동양인보다는 코카서스인종(백인)에 가까워 보인다. 반대편인 구만리에서 바라보면 사람 얼굴 모습은 사라지고 평범한 절벽만 보인다(그림13). 해식애의 남동쪽(대동배2리)에서 봐야 아래 사진 같은 사람 얼굴 모습이 나타난다.

일부 사람들이 얼굴 바위를 모아이(Moai)라고 부르기도 하는데, 별로 동의하고 싶지 않다. 모아이는 전 세계적으로 많이 알려져 있지만, 자연의 조각품이 아니고 이스터섬 원주민들이 섬 전체의 환경을 파괴하며 건설한 조각품이다.

모아이를 건설했던 이스터섬의 원주민 문명은 모아이 건설을 위해 섬의 가용한 자원을 모두 소진해 멸망했다. 모아이를 옮기기 위해 섬을 덮었던 나무들이 차례차례 벌목되면서 토양 침식으로 농사도 짓기 어려운 황폐한 땅으로 변했다.

식량자원이 풍부한 바다에서 물고기를 잡아 생존할 수도 있었지만, 모아이 건설을 위해 마지막 한 그루의 나무까지 베어내, 카누를 만들 나무조차도 없는 지경에 이르게 되었다.

식량이 부족해진 섬에서는 동일 조상에서 갈라진 부족 간 내전이 발생하고, 사람을 잡아먹는 식인 풍습까지 발생했던 흔적이 섬 여러 곳에 남아있다. 유럽인들이 이스터섬을 재발견했을 때 먹을 것이 없어 굶주리고 약해진 소수의 원주민과 나무 한 그루 없는 황폐한 섬이었다.

그대로 얼굴 바위라고 하던지, 차라리 학창 시절 국어 교과서에 나왔던 큰바위얼굴이라 부르는 것이 낫지 않을까 생각해 본다. 아니면 굳센 의지가 드러나 보이는 얼굴이라는 점에서 '포항의 얼굴'이라고 하는 것이 나을 것 같다. 어떤 얼굴로 보느냐에 따라 스토리텔링의 내용도 전혀 달라지게 될 것이다.

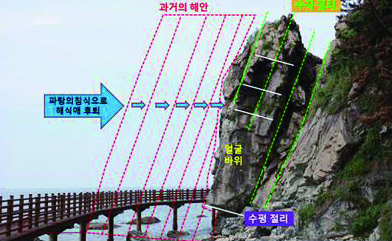

얼굴 바위의 형성 과정.

얼굴 바위 표면에는 경사진 수직절리가 발달했다. 얼굴 모양의 해식애와 주변 해식애 표면의 경사가 수직절리가 기울어진 경사와 일치한다. 아래 그림은 얼굴 바위의 형성 과정을 나타낸 것이다.

수평절리와 수직절리를 따라 진행된 파랑의 침식과 비바람에 의한 풍화작용으로 해식애가 후퇴하는 과정에서 얼굴 바위가 형성되었음을 알 수 있다. 절리(節理, Joint)는 바위의 갈라진 틈이라 수분이 침투하기 쉽고, 금 간 부분이라 먼저 풍화와 침식이 진행된다.

파랑이 해식애 아래를 침식해 움푹 파이면 중력에 의해 수직절리를 따라 해식애의 윗부분이 무너지게 된다. 해식애의 바위 표면이 수직절리와 수평절리를 따라 풍화와 침식으로 후퇴하는 과정에서 단단한 부분은 남고, 약한 부분은 먼저 풍화와 침식으로 사라지고 눈, 코, 입 모양이 형성되었다.

파랑의 침식과 풍화, 중력의 작용이 함께 작용해 마침내, 해식애는 육지 쪽으로 후퇴하고 그 과정에서 얼굴 바위가 탄생한 것이다. 수직절리와 주상절리가 발달한 암석에는 절벽이 잘 발달한다는 사실이 얼굴 바위에서 그대로 증명된다(그림13).