인증제 한계 극복 위해 지정제 전환과 계획 연계 강화 필요

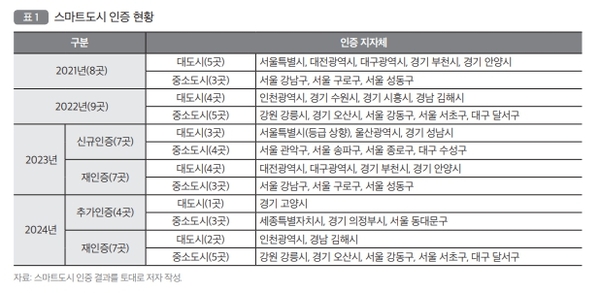

스마트도시 인증제는 2019년 시범 운영을 거쳐 2021년부터 본격 시행됐다. 도시의 스마트화 수준 파악과 도시 간 비교, 우수 사례 발굴을 목적으로 도입된 이 제도는 현재까지 총 27개 도시가 인증을 획득했다. 평가체계는 혁신성, 거버넌스 및 제도, 기술 인프라 등 3개 대분류와 53개 세부지표로 구성돼 있다.

하지만 제도 운영 과정에서 여러 문제점이 드러났다. 지자체 설문조사 결과 응답자의 55% 이상이 인증제가 스마트도시 정책·사업 관리에 필요하다고 답했지만, 60%는 인증 준비 과정이 어렵다고 응답했다. 특히 벤처기업 수, 팹랩 운영 건수, 민간투자유치 규모 등 일부 지표는 중요도는 낮지만 자료 작성 난이도가 높은 것으로 나타났다.

지역적 편중 현상도 심각하다. 개별 신청 방식으로 운영되는 인증제 특성상 수도권 외 지역에서는 대전, 대구, 울산 등 일부 광역시와 김해시, 강릉시만 인증을 받은 상황이다. 국내 대표 스마트도시인 세종시조차 2023년까지 미인증 상태였다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 제4차 스마트도시 종합계획은 스마트도시계획과 지정제 연계를 핵심 추진과제로 제시했다. 국토교통부는 인증제의 제도 개선 필요성을 공식 제기했으며, 국무조정실 규제혁신추진단은 인증제의 지정제 전환을 권고했다.

개선 방안의 핵심은 계획-구축·운영-평가 체계 간 유기적 연계 강화다. 스마트도시계획의 주기인 5년에 맞춰 평가 결과가 환류될 수 있도록 제도를 개선하고, 스마트도시계획에 포함된 사업들의 성과지표를 선택지표로 활용하는 방안이 제시됐다.

지표 개선도 시급한 과제다. 지자체 담당자 25명을 대상으로 한 설문조사에서 '인구 1만 명당 관련 벤처기업 수', '팹랩 운영 건수', '스마트 교구활용 학교 비율' 등은 중요도 대비 난이도가 과도하게 높은 것으로 평가됐다. 이들 지표에 대한 삭제 검토가 필요하다는 지적이 나온다.

법·제도 개선도 병행돼야 한다. 스마트도시계획 성과지표 활용과 계획-평가 기간 통일, 인센티브 추진을 위한 법적 근거 마련이 필요하다. 현행 「스마트도시 및 스마트도시서비스 인증 운영지침」을 「지정 운영지침」으로 명칭 변경하고, 지정 유효기간을 스마트도시계획과 동일한 5년으로 통일하는 방안이 검토되고 있다.

전문가들은 스마트도시 진단제도 개선이 국내 스마트도시 정책의 실효성 제고와 지속가능한 발전을 위한 필수 과제라고 강조한다. 계획과 평가의 연계를 통해 정책 일관성을 확보하고, 지자체의 실질적 스마트도시 발전을 유도할 수 있을 것으로 기대된다.

김수정 기자

88-6229@naver.com