신라 말기 '시무십여조'로 개혁을 상소한 최치원, 끝까지 고려를 지킨 '최영', 항일투사 최재형 등 충절로 국난을 지켜낸 '경주 최씨'

한반도 최초 통일 국가를 세운 신라의 천년 도읍인 경주는 신라 왕들로부터 유래된 박(朴)씨, 석(昔)씨, 김(金)씨가 현재까지 이어져 내려오고 있음은 물론이고, 민간인으로서는 처음으로 성을 가지게 된 6촌의 이(李)씨, 최(崔)씨, 손(孫)씨, 정(鄭)씨, 배(裵)씨, 설(薛)씨까지 많은 성씨의 득성조가 있어 우리나라 씨족 문화에 있어 매우 중요한 지위를 가진다.

본지는 연속 기획으로 경주에서 유래한 성씨, 특히 6촌 촌장들로부터 유래한 성씨들을 중심으로 그 유래와 역사를 조명하고, 그 후손과 발자취를 찾아보고자 한다.

◇신라 말 최고의 엘리트 “문창후선생 최치원”

경주 최씨는 우리나라 최씨의 대종(大宗)으로 신라 사량부 촌장 소벌도리를 원조로 하고 있다.

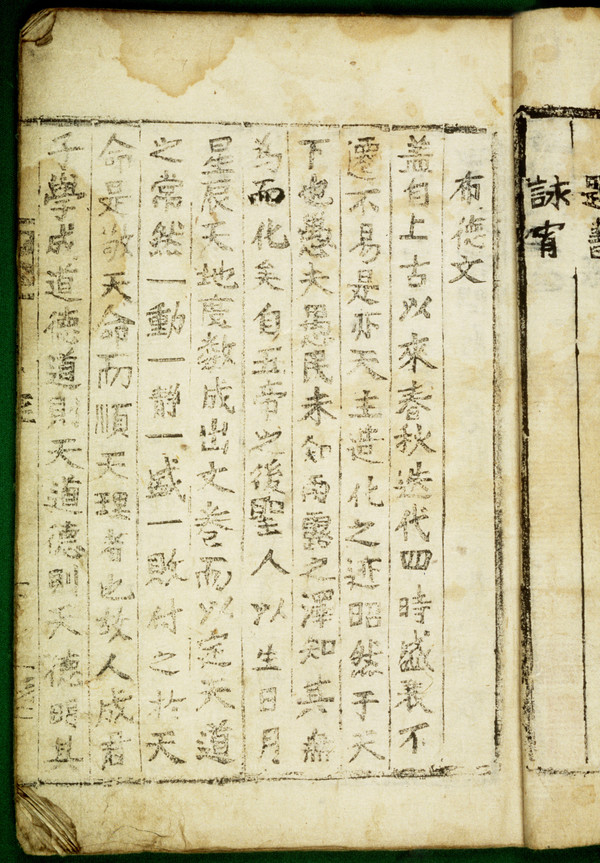

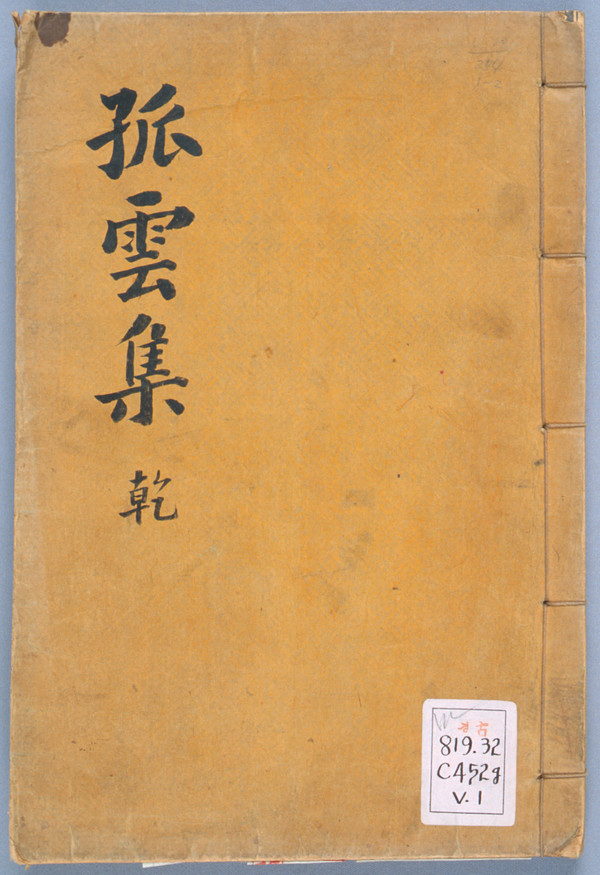

경주 최씨의 본격적인 세계(世系)는 소벌도리의 24세손이며 신라 말기 대문장가인 고운(孤雲) 최치원(崔致遠)을 중시조(中始祖)로 모시고, 본관을 경주로 삼아 이어오고 있다.

신라 말기 최고의 문장가로 이름을 덜친 최치원은 고려에서 ‘문창후(文昌侯)’의 시호를 받은 인물로, 자는 고운(孤雲) 또는 해운(海雲)이다.

최치원이 868년(경문왕 8) 12세에 중국 당나라에 유학한지 7년 만인 874년에 18세의 나이로 빈공과(賓貢科)에 합격했다.

이후 관직 임명을 기다리면서 2년간 낙양을 유랑했는데, 이 시기 ‘금체시(今體詩)’ 5수 1권, ‘오언칠언금체시(五言七言今體詩)’ 100수 1권, ‘잡시부(雜詩賦)’ 39수 1권 등 여러 저술을 남겼다.

876년(헌강왕 2) 당나라 선주(宣州)의 표수현위(漂水縣尉)가 되었다가 3년 후 사직했다.

이후 양양(襄陽) 이위의 문객으로 지내다가 회남절도사 고변의 추천으로 관역순관(館役巡官)이 됐다.

이 시기 당나라는 황소의 난으로 어지러운 시기였는데, 고변이 제도행영병마도통(諸道行營兵馬都統)에 올라 이를 칠 때 고변의 종사관이 돼 서기의 책임을 맡았다.

이 시기 쓴 ‘토황소격(討黃巢檄)’은 명문으로 이름이 높아 당시 황소가 이 격문을 읽다가 놀라서 침상에서 굴러 떨어졌다는 이야기도 있을 정도다.

그의 나이 28세 때인 884년(헌강왕 10)에 그가 귀국할 뜻을 당나라 휘종이 알고 사신에 임명해 국서를 가지고 귀국하게 했다.

이듬해인 885년(헌강왕 11) 신라로 돌아와 시독 겸 한림학사(侍讀兼翰林學士)·수병부시랑(守兵部侍郞)·지서서감(知瑞書監) 등 여러 벼슬을 받으며 국왕의 최측근 역할을 맡게 됐다.

하지만 두터운 신임을 줬던 헌강왕이 최치원의 귀국 1년 4개월만인 886년 7월 승하했고, 최치원은 신라 조정의 어지러움으로 자청해 외직으로 나가가 되어 태산(지금의 전북 태안) 및 부성(지금의 충남 서산)의 태수가 되었다.

894년(진성여왕 8)에는 왕에게 ‘시무십여조(時務十餘條)’를 상소하며 개혁정책을 건의했는데, 진성여왕이 이를 기쁘게 받아들였으나 이미 쇠약해진 신라 사회의 개혁으로 이어지지는 못했다.

하지만 진성여왕에게 ‘시무십여조’를 바치고 6두품으로서 가장 높은 직급인 아찬(阿飡)에 임명되는 등 외직에 나가 있음에도 최치원에 대한 신라 왕조의 신망은 여전히 두터웠던 것만은 확실해보인다.

이 시기 최치원은 나라의 위태로운 형세를 개탄하며 “계림은 누른 잎과 같고 송도는 푸른 소나무와 같다”는 놀라운 상서를 했으니 훗날 시란 사람들은 그의 감식지명(鑑識之明)에 감탄했다고 한다.

이후 다시는 벼슬에 뜻을 두지 않고 가족들과 가야산, 지리산 등지를 돌아다니다가 여생을 마쳤다고 전해지나 정확히 언제 세상을 떠났는지는 알 수 없다.

기울어져 가는 통일신라 말기 혼란스러운 나라에서 대문장가이자 관료로서 쓴소리와 조정의 방향을 제시했던 최치원은 당대 최고의 엘리트로서의 사회적 역할을 진지하게 수행했다.

경주 최씨가 신라에서부터 근세에 이르기까지 국난의 어려움이 있을 때마다 등장해 나라에 공헌했던 점을 돌이켜보면 대대로 이어져 내려오는 명문 가문의 가훈이 그대로 이어진 것이라 할 수 있겠다.

◇고려에서도 떨친 명문가 ‘경주 최씨’의 명성

경주 최씨는 신라 말 이래의 전통 있는 명벌로서 최치원, 최승우(崔承祐), 최언위(崔彦撝) 등 세 사람은 모두 당나라에 유학해 과거에 급제하고 돌아와 문명을 날려 ‘일대삼최(一代三崔)’라 일컬어졌다.

신라 말에 명성을 떨친 경주 최씨는 고려조에 들어와서도 상당히 많은 인물을 배출했다.

고려 성종 때 명신으로 이름이 높았던 수문하시중(守門下侍中) 최승로(崔承老)와 그의 손자로 정종 때 문하시중(門下侍中)을 지낸 최제안(최제안(崔齊顔), 최언위의 손자로 현종 때의 명신인 최항(崔沆), 충숙왕 때 이제현(李齊賢)과 함께 당대의 문호로 이름을 날린 최해(崔瀣), 명종 때의 정당문학(政堂文學) 최여해(최여해(崔汝諧) 등이 고려조의 대표적인 인물이다.

문신 이외에도 무인에서도 경주 최씨 후손들은 역사 속에 굵게 새겨져 있다.

특히 1196년(명종 26)~1258년(고종 45)까지 60여년간 군벌정치로 한때 최씨왕국을 방불케 할 정도였다.

이 중에서도 충절의 명장 최영(崔瑩)은 수많은 국내외 침입과 반란이 있을 때마다 격퇴하고 평정해 고려의 시련을 극복하고 나라에 공헌했다.

고려를 무너뜨리고 조선을 건국한 이성계에 맞서 최후까지 저항했던 최영은 결국 이성계에 의해 유배되고 이후 참수형에 처해졌는데, ‘고려사’는 처형되는 순간에도 최영의 낯빛이 전혀 변하지 않은 채 태연했다고 전한다.

그는 유언으로 “만약 내가 평생 동안 한 번이라도 사사로운 욕심을 품었다면 내 무덤에 풀이 날 것이고, 그렇지 않다면 풀이 나지 않을 것이다”라는 말을 남겼다고 전해지는데, ‘연려실기술(燃藜室記述)에 실려있는 이야기에 따르면 실제로 최영의 묘에 풀이 나지 않아 그의 묘를 ’적분(赤墳)이라 불렀다고 한다.

최영의 이 같은 일화는 죽음에 임했어도 끝까지 두 임금을 섬기지 않겠다는 충절의 상징이 됐고, 이는 우리 민족의 얼이자 경주 최씨의 특성으로 꼽히고 있다.

◇ 벼슬보다는 명예를 앞세운 조선의 최씨

한 씨족의 가문을 가늠하는데는 흔히 문과 급제자 수를 따져 명문의 척도를 정치적 세력의 성장과 관련시키는 것이 조선 사회의 풍조였다.

이 때문에 조선 사회에서 당시 과거제도가 권세 가문에 의해 농락되는 일이 많았다는 점에서 경주 최씨들에게는 벼슬이 그다지 중요시 되지 않았다.

이는 견식과 인격을 겸비하고 불의와 타협하지 않는다는 그들의 가훈이 드러나는 것으로, 신라와 고려에서 명성을 날린 최씨가 조선 때 와서 의외로 벼슬에 나가지 않은 이유를 알 수 있다.

그 와중에도 명신(明臣) 최명길(崔鳴吉), 양명학의 대가 최석정(崔錫鼎), 학자(學者) 최수성(崔壽峸), 문신 최응현(崔應賢)·최항(崔恒)·최만리(崔萬理)·최익현(崔益鉉) 등을 배출했다.

그리고 동학의 창시자 최제우(崔濟愚), 신문학 운동과 국학의 개척자 최남선(崔南善), 항일투사 최재형(崔在亨), 동학의 제 2교주 최시형(崔時亨) 등 많은 최씨들이 역사의 흐름 속에서 국가에 공헌했다.