한반도 최초 통일 국가를 세운 신라의 천년 도읍인 경주는 신라 왕들로부터 유래된 박(朴)씨, 석(昔)씨, 김(金)씨가 현재까지 이어져 내려오고 있음은 물론이고, 민간인으로서는 처음으로 성을 가지게 된 6촌의 이(李)씨, 최(崔)씨, 손(孫)씨, 정(鄭)씨, 배(裵)씨, 설(薛)씨까지 많은 성씨의 득성조가 있어 우리나라 씨족 문화에 있어 매우 중요한 지위를 가진다.

본지는 연속 기획으로 경주에서 유래한 성씨, 특히 6촌 촌장들로부터 유래한 성씨들을 중심으로 그 유래와 역사를 조명하고, 그 후손과 발자취를 찾아보고자 한다.

◇신라의 이씨, 대표 명문거족으로 성장하다

경주 이씨는 신라 건국의 모제인 6부 중 알천양산촌을 다스렸던 표암공 이알평을 시조로 받들고, 신라 말에 소판 벼설을 지낸 진골 출신의 이거명을 일세조로 하여 세계(世系)를 계승해왔다.

우리나라 대다수 이씨의 조종(祖宗)으로 알려진 경주 이씨는 대체로 고려 초기에서부터 훌륭한 인맥을 형성해 벌족의 기틀을 마련했으며, 조선조에 와서도 수많은 명현(名賢)과 학자를 배출시켜 명문거족(名門巨族)의 지위를 굳혔다.

◇익재공파의 파조(派祖), 익재 이제현

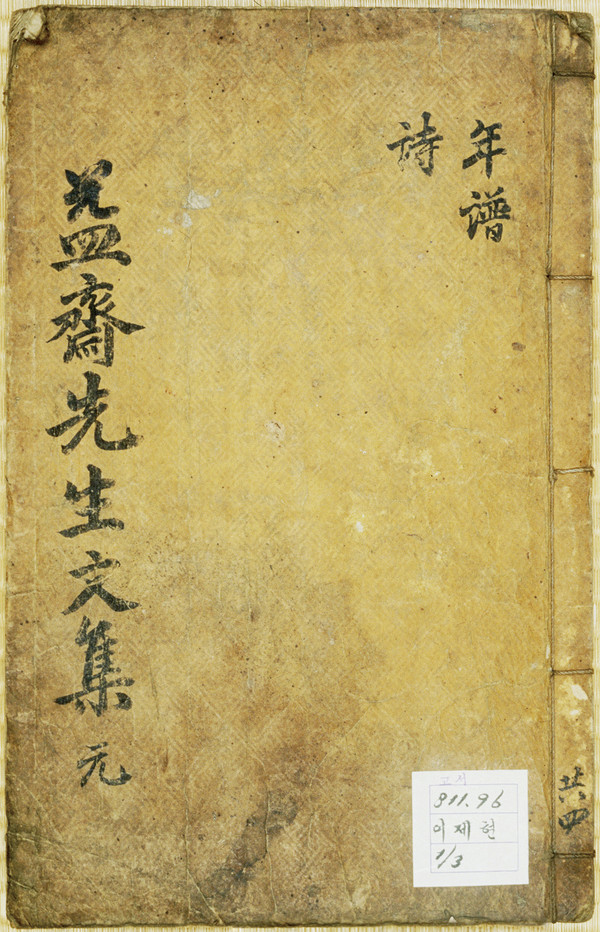

익재(益齋) 이제현(李薺賢)은 최치원 이래 최고의 석학이라는 칭송을 받은 인물이다. 1301년(충렬왕 27) 성균시에 장원하고 이어 문과에 급제, 벼슬이 문하시중에 이르렀다.

이후 공신으로 계림부원군에 봉해졌고, 일곱 왕조에 네 번이나 제상으로서 정사를 돌보며 당대의 명문장가로 외교문서에 통달했다.

특히 익재는 우리나라 정주학(程朱學)의 기초를 확립했으며, 원나라 조맹부의 서체를 도입해 이를 널리 유행시켰다.

그의 저서 ‘익재난고(益齋亂藁)’의 소악부(小樂部)에 칠언절구 한시로 번역해 실은 17수의 민간가요는 오늘날 고려가요 연구의 귀중한 자료로 평가되고 있다.

◇육전(陸戰)의 충무공, 이수일과 그의 아들 이완

임진왜란 때 ‘육전의 충무공’으로 명성을 떨쳤던 이수일(李守一)은 장군이면서도 사병과 함께 먹고 자면서 사병들에게 정신적인 추앙을 받았으며, 전투를 하기 전에 정보와 첩보를 선행시켜 백전백승의 전과를 올렸다.

1624년(인조 2) 이괄(李适)의 난 때에는 평안도 병마절도사 겸 부원수가 되어 안현(鞍峴 : 길마재) 결전에서 이괄의 군대를 격파해 진무2등공신으로 계림부원군에 봉해졌고, 형조참판을 지낸 후 좌의정에 추증됐다.

40여년 간 무신으로 큰 공을 세웠으면서도 그가 입은 옷 가운데서 깁지 않은 옷을 찾아보기 힘들었다고 한다.

그의 아들 매죽헌(梅竹軒) 이완(李浣) 역시 효종 때의 명장으로, 1602년(선조 35)에 태어나 1624년(인조 2) 23세에 무과에 급제하고 여러 지방의 수령을 역임한 후 평안도 병마절도사에 승진, 병자호란 때 김자점(金自點)의 휘하에 별장(別將)으로 출전해 정방산성에서 전공을 세우고, 포도대장 등을 거쳐 우의정에 이르렀다.

성품이 강직하기로 이름났던 이완이 수어사로 있을 때 일이다.

그의 휘하에 있던 관리 하나가 죄를 범해 죽게 됐는데, 그 죄인의 누이가 인선대비전의 시녀였으므로 대비가 불쌍히 여겨 숙경공주(효정의 여섯째 딸)를 시켜 죄를 가볍게 다스려 달라는 부탁을 하자 “관리가 죄가 중해서 가히 용서할 수 없으니, 대비의 명령을 받아도 그 뜻에 맞춰 법을 굽힐 수 없는데, 하물며 샛길로 전해온 말임으로 더욱 받아들일 수 없으니 공주는 다시 이 같은 청을 하지 마시오”하니 대비가 듣고 부끄러워하고, 현종은 더욱 공경하고 두려워했다.

◇조선의 명재상, 이항복

1556년(명종 11)에 태어난 이항복(李恒福)은 처음 출행해 이틀이나 젖을 먹지 않았고 사흘 동안 울지 않아 집안 사람이 걱정해 장남으로 하여금 점을 치게 하니 “근심할 것 없습니다. 마땅히 극귀(極貴)할 것입니다”라고 축하했다고 한다.

특히 그는 총명하고 영리함이 남보다 뛰어나 여섯 살 때 아버지가 칼과 거문고로 글귀를 지으라고 하니 즉시 “칼은 장부의 기상을 가졌고, 거문고는 천고의 음성을 간직했다”고 응대해 사람들이 그가 장래에 큰 그릇을 이룰 것으로 알았다.

1580년(선조 13) 알성문과에 급제해 벼설길에 나서 이항복은 임진왜란 때 다섯 차례나 병조판서로서 병권을 장악해 국난을 수습했고, 종전 후에는 우의정을 거쳐 영의정에 올라 오성부원군에 봉해졌고 이어 호성일등공신에 책록됐다.

그는 곧고 맑은 성품과 풍부한 기지로 ‘오성과 한음’의 일화를 남겼으며, 이덕형(李德馨)·이정립(李庭立)과 더불어 동방의 ‘삼리(三李)’로 일컬어졌고, 또한 이덕형·이원익(李元翼)과 함께 ‘혼조삼리(昏朝三李)’로 불리워졌다.

전쟁 후 정승에 올라 당시 고개를 들기 시작한 당쟁을 조정하는데 전력했던 이항복은 조선조 ‘4대 명재상’의 한 사람으로 우러름을 받았으나 광해군 때 폐모론(廢母論)을 반대하다가 북청(北靑)으로 유배돼 63세로 생을 마쳤다.

◇한일병탄 이후 민족 독립에 목숨을 내 건 후손들

이시영(李始榮)은 고종 때에 이조판서를 지낸 이유승(李裕承)의 아들로, 한일병탄(韓日倂呑) 이후 만주로 망명해 유하현(柳河縣)에서 신흥무관학교를 설립해 독립군 양성에 힘썼다.

이후 1948년 정부 수립 후 초대 부통령에 당선됐으나 이승만의 비민주적인 통치에 반대해 부통령을 사퇴했다.

이상설(李相卨)은 1910년 류인석(柳麟錫) 등과 함께 ‘성명회(聲鳴會)’를 조직해 한일병탄의 부당성을 통박하는 성명서를 전국에 발송하고 독립운동을 주도하다가 투옥됐으나 이듬해 석방됐다.

석방 후 이동녕(李東寧) 등과 ‘권업회(勸業會)’를 조직하고 ‘권업보’를 발행해 교포의 계몽과 산업발전에 이바지했다.

그 밖에도 이상정(李相定)은 ‘광복단(光復團)’을 조직해 독립운동을 벌이다가 순국한 이시영과 해방 후에 상해(上海)에서 교포의 보호에 진력을 다하며 용맹을 떨쳤다.

또 신한독립당 김찰위원장을 역임한 이규채(李圭彩)는 독립운동에 일생을 바친 이회영(李會榮)·이상용(李相龍)과 함께 명문의 전통 가문인 경주 이씨를 더욱 빛냈다.