연령별로 다양한 사유로 1인가구 증가…40~64세 중장년층 비중 급증…2015년 대비 1인가구 대구 5.1%p, 경북도 4.0%p 증가…생활비 원천, 고령화 접어들수록 감소…조례만 있고 실질적 지원책 없어

'나 혼자 사는 1인가구'가 늘어나고 있다.

과거 1인가구는 독거노인에 한정돼 표현되는 경우가 많았지만 지금은 나이와 성별를 가리지 않고 혼자 사는 게 전혀 이상하지 않은 세상이다.

청년층의 경우 학교나 직장 때문에, 중장년층의 경우 이혼, 별거, 사별 때문에, 노년층의 경우 여기에 더해 노부모 부양 문화의 변화 등으로 어쩔 수 없이 혼자 살기도 한다.

청년 1인가구는 주로 도시에 거주하며 경제적 어려움을 겪고 있다. 중년 1인가구는 이혼, 사별 등으로 인한 심리적 문제, 건강 문제가 있으며, 노년 1인가구는 경제·사회·건강 측면 모두 열악하다.

고령화 사회로 진입하는 속도가 빠른데다 경제적으로 불안정한 상황의 1인가구가 높아지는 것은 또 다른 사회적 문제로 대두되고 있다.

1인가구의 주거 불안정과 사회적 고립, 빈곤 등의 문제가 수면 위로 떠오른 지도 이미 오래전 얘기다.

대구경북에서도 40세 이상 1인가구 비중이 갈수록 늘어나고 있다.

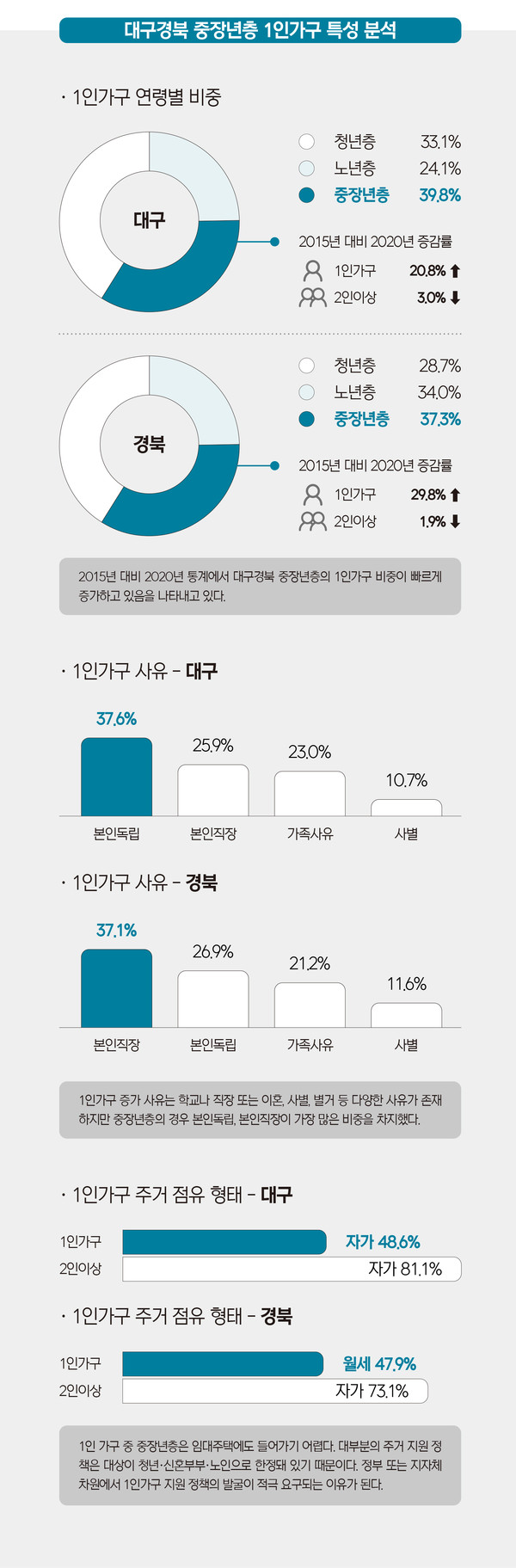

대구경북에서는 40~64세 중장년층의 1인가구 비율이 가장 많았고 65세 이상 노년층이 뒤를 잇고 있다.

1인가구의 증가는 직장 등 다양한 사유가 존재하지만 혼인을 하지 않는 청년들의 욜로족 비율이 높아지고 있고 이혼의 증가 또한 1인가구의 비중을 높이고 있다.

이는 한국사회의 보편적 가구 형태가 2인이상 가구에서 1인가구로 전환되는 것을 의미하기에 정부 또는 지자체 차원에서 1인가구 지원 정책의 발굴이 적극 요구되고 있다.

하지만 대구경북에서는 1인가구 지원조례 정도만 있을 뿐 1인가구의 안정적인 생활영위를 지원하는 정책은 전무하다 할 수 있다.

동북지방통계청에 따르면 2020년 대구시의 1인가구는 30만5천 가구로 전체 98만6천 가구 가운데 30.9%를 차지했다.

경북도의 1인가구는 38만9천 가구로 전체 113만2천가구의 34.4%를 차지하는 높은 비중을 나타냈다.

대구시는 2015년 대비 5.1%p, 경북도는 4.0%p 1인가구 비중이 증가했다.

2020년 대구 중장년층 1인가구 중 50.7%는 2015년에도 1인가구였지만 49.4%는 2015년에 1인가구가 아니었지만 1인가구로 진입한 것으로 나타났다.

경북도 또한 2020년 중장년층 1인가구 중 46.1%는 2015년에도 1인가구였지만, 53.9%는 2015년에 1인가구가 아니었지만 1인가구로 진입했다.

불과 5년 사이 1인가구로 진입하는 비중이 다양한 사유로 크게 늘어나고 있다는 것을 의미하고 있다.

대구시의 1인가구 중 중장년층(40~64세)이 12만 1천 가구로 가장 큰 비중을 차지했고 그 다음이 청년층(15~39세)은 32.8%, 노년층(65세 이상)은 27.4%이었다.

경북도 또한 다르지 않아 전체 1인가구 가운데 중장년층이 14만5천 가구 37.3%로 가장 많았고, 노년층(65세 이상)은 34.0%, 청년층(15~39세)은 28.7%이었다.

2015년 대비 2020년 통계에서 중장년층의 1인가구 비중이 빠르게 증가하고 있음을 나타내고 있다.

문제는 대구 일반가구의 전체 중장년층 중 혼자 사는 1인가구 비율이 12.5%나 되고 경북도는 14.1%나 되는데 이들의 경제활동 비율은 높지 않다는데 있다.

2020년 대구 1인가구 중장년층의 경제활동 비율은 66.4%로 2인이상 가구 중장년층(69.8%)보다 3.4%p 낮았다.

경북도도 마찬가지로 1인가구 중장년층의 경제활동 비율은 71.8%로 2인이상 가구 중장년층(72.7%)보다 0.9%p 낮았다.

사회활동비율도 대구시의 중장년층 사회활동비율이 26.4%로, 2인이상 가구 중장년층(33.3%)보다 6.9%p 낮았고 경북도도 30.5%로, 2인이상 가구 중장년층(37.5%)보다 7.0%p 낮았다.

이로 인해 생활비의 원천도 고령화로 접어들수록 낮아지고 있다. 경제력이 나빠지고 있다는 것이다.

대구시의 1인가구 연령별로는 생활비 원천에서 본인 일의 비율은 40~49세(73.0%), 50~59세(61.2%), 60~64세(40.7%) 등 연령이 높을수록 낮았다.

금융자산의 비율은 50~59세(16.4%)에서 가장 높고, 국가보조의 비율은 60~64세(16.3%)에서 가장 높았다.

경북도의 1인가구 연령별로는 생활비 원천에서 본인 일의 비율은 40~49세(73.7%), 50~59세(65.7%), 60~64세(45.6%) 등 연령이 높을수록 낮아지는 공통현상을 보였다.

금융자산의 비율은 40~49세(12.6%)에서 가장 높고, 국가보조의 비율은 60~64세(10.5%)에서 가장 높았다.

한 마디로 고령화로 접어들수록 생활비 원천이 낮아지며 주거가 불안정해지고 국가보조의 비율이 높아지는 빈곤층으로 접어들고 있다는 것이다.

한국보건사회연구원에 따르면 2020년 기준 1인가구의 상대적 빈곤율은 47.2%다.

2명 중 1명은 개인소득 중 자유롭게 사용할 수 있는 가처분소득이 중위소득의 50% 미만이라는 의미다.

전체 가구 빈곤율인 15.3%보다도 약 3배 높다. 특히 65세 이상 노년 1인가구의 빈곤율은 72.1%에 달했다.

주거 형태로만 보아도 월세로 거주하는 사례가 42.3%로 가장 많았고, 자기 집에 사는 경우는 34.3%에 그쳤다.

1인가구 중 중장년층은 임대주택에도 들어가기 어렵다. 대부분의 주거 지원 정책은 대상이 청년·신혼부부·노인으로 한정돼 있기 때문이다.

정부 또는 지자체 차원에서 1인가구 지원 정책의 발굴이 적극 요구되는 이유가 된다.

2021년 기준 우리나라 평균 수명은 남자 80.6세, 여자 86.6세다.

평균 연령 90세 시대까지 다가온 시점에 가속화되는 고령화 속에서 1인가구 급증과 빈곤층 확산 문제가 화두로 떠오르는 것이 당연하다.

이 같은 문제가 단지 개인의 문제가 아닌 사회적 문제로 이어질 수 있는 가능성이 높은 만큼 정부 또는 지자체 차원의 고민과 대책마련이 필요하다는 주문이 나오고 있다.

홀로 살아가는 이들에게 힘이 될 수 있는 정책적 접근법을 찾아야 할 때다.

전국 지자체들은 각종 지원책을 내놓으며 관내 1인가구의 삶을 다양한 형태로 돕고 있다. 이 같은 지원책의 근거가 되는 것이 바로 ‘조례’다.

하지만 1인가구 지원 조례 정도만 제정해 놓고 관련 정책을 추진하는데는 여전히 미온적이다. 대구경북도 마찬가지다.

어느 누구도 장담 못할, 우리 모두 언젠가는 1인가구가 될 수 있다. 개인 스스로가 준비해야겠지만 국가 차원 또는 지자체 차원에서 시스템 구축이 절실하다.

대부분의 지자체들이 제정한 ‘고독사 예방 및 사회적 고립가구 지원을 위한 조례’의 후속 절차라도 마련하는 것이 다양한 연령에서 증가하고 있는 1인가구의 사회적 고립과 단절을 막을 수 있다.