천년의 보존력을 자랑하는 한지, 장기 한지에 맥을 이어가고 있는 ‘장두천’ 장인을 만나다

한지! 우리 민족의 역사와 함께 해온 자랑스런 유산이다.

우리나라는 2024년 전통한지의 유네스코 등재를 위한 노력을 아끼지 않고 있다.

유네스코에 등재되면 우리 민족만의 유산이 아닌 세계인의 유산으로 인정받게 된다.

이런 세계인의 유산이 될 전통한지가 우리 고장에서 명맥을 이어오고 있다는 것을 아는 이가 많지 않은 것 같다.

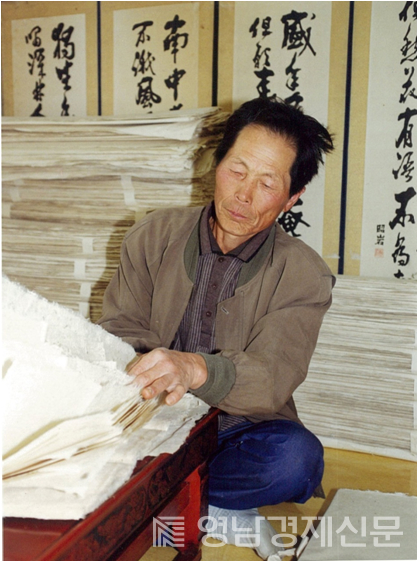

포항시 남구 장기면의 한 작은 마을에 전통방식으로 한지를 만드는 장인이 있어 한걸음에 찾아가 인터뷰를 요청했다.

장인의 이름은 ‘장두천’, 장 장인은 열일곱살 때부터 지금 여든네살까지 매해 10월이면 한지를 전통방식 그대로 재현하며 만들고 있었다.

장인은 취재진을 반갑게 맞이하며 전통한지의 우수성과 현재 포항 한지의 현주소를 알려줬다.

장두천 장인은 “아버지를 따라 17세 때 한지를 만들며 생계를 이어나갔다”며 “어릴 적에는 우리 마을에 모든 주민들이 닥나무(한지의 주재료)를 베고 삶고 풀고 하면서 한지를 만들었다”고 회상했다.

이어 “언제부턴가 함께 해오던 이웃 주민들의 고령화와 한지 수요의 감소로 생산한 한지는 쌓여져 갔다”며 아쉬워했다.

장인은 잠시 과거 추억에 잠기는 듯 하더니 전통한지에 대해 설명을 이어나갔다.

통일신라시대 한지 생산의 중심지는 경주였고 이때 한지를 백추지(白硾紙)라 불렸는데 이물질이 거의 없어 종이 색이 하얗고 다듬이질이 잘돼 고르고 질겨서 붙여진 이름이다.

일본의 어느 학자는 백추지는 매우 훌륭하고 종이를 발명한 중국조차도 천하제일이라고 여겼다고 말하기도 했다.

또 중국의 고서 ‘고반여사(考槃餘事)’에서도 중국에 없는 진품(眞品)이다며 극찬했다.

현재의 장기면은 고려시대때 장기현으로 개명됐고 경주부(慶州府)에 내속돼 한지 생산을 많이 했던 것으로 추정된다고 말했다.

앞서 언급했듯 어릴 적에는 마을 주민들이 모두 나와 한지를 떴었다. 장인은 취재진에게 휴대폰에서 찾은 십수년 전의 한 영상을 보여줬다.

영상에는 한지를 전통방식으로 만드는 전 과정이 담겨있었다. 한지 제조과정은 무엇보다 한지의 주재료인 ‘닥나무’를 채취하는 것부터 시작한다.

채취한 닥나무를 잿물과 함께 큰 솥에 삶고 삶은 닥나무를 흐르는 물에 씻어낸다.

한지는 닥나무의 껍질만을 사용하기 때문에 속줄기와 껍질을 분리하고 속줄기는 다시 뗄감으로 사용한다.

껍질은 다시 딱딱하고 검은 부분(흑피, 黑皮)을 다시 물에 불려 긁어 벗기는 분리 작업을 통해 새하얀 껍질(백피, 白皮)만을 물풀을 먹여 한지를 만드는데 사용한다.

외발뜨기를 통해 10여 차례 상하좌우 한지를 뜨는 작업을 하는데 수작업이 아니면 할 수 없는 과정이다.

이렇게 외발뜨기와 틀을 이용해 한지의 모양을 만들어낸다. 무거운 돌을 이용해 쌓아놓은 물을 먹은 한지에 물을 빼고 건조를 통해 한 장씩 수분을 제거하면 한지가 완성된다.

한 장의 한지가 완성되기까지 정성과 시간, 노동력은 감히 가격을 매기기 힘들 정도였다.

많은 나무 중 닥나무를 한지의 주재료로 사용하는 이유가 궁금해졌다. 장인은 닥나무로 한지를 만드는 것은 보존력이 우수하기 때문이라고 자랑스럽게 이야기 했다.

실제 세계에서 가장 오래된 목판인쇄물인 ‘무구정광대다니리경(無垢淨光大陀羅尼經)’에 사용된 종이는 닥나무를 이용한 종이임이 밝혀졌고 신라시대의 ‘백지묵서 대방광불 화엄경(白紙墨書 大方廣佛 華嚴經)’도 닥나무를 이용했다.

이 둘만 보더라도 한지는 천년 이상의 보존력을 갖춘 명실상부한 세계최고의 종이임이 분명하다.

한지는 신라시대에서 머물지 않고 고려시대 때는 장기(경주)뿐만 아니라 개성, 공주 등 위쪽 지방까지 전해졌고 점차 제지 기술이 발전했다.

이윽고 조선시대에 들어서는 태종 때 조지소(조지서, 造紙署)를 만들어 종이 생산을 국가에서 관리하기에 이르렀다.

국가가 생산과 관리를 함으로써 양질의 한지가 만들어졌던 것으로 알려져 있다. 장두천 장인과 대화를 이어가면서 장인은 안타까움도 토로했다.

그는 “한지의 수요가 많지 않다보니 점차 한지를 뜨는 사람들이 사라졌고 우리 마을조차 유일하게 한지를 뜨고 있지만 이제는 힘에 부친다”며 “어느 누구라도 전통방식의 한지를 배우고자 하는 이가 있다면 모두 전수해 주겠다”고 말했다.

장두천 장인은 올해 84세로 많은 노동력이 필요한 한지 뜨는 작업을 젊은이들이 기피하는 상황이라는 것이다.

70년에 가까운 인생을 한지 생산과 함께해온 장인의 안타까움에 죄송함과 아쉬움이 남았다.

전통한지의 세계문화유산 등재를 앞두고 몇해 전 의령군의 어느 한지장(韓紙匠, 전통한지를 제작하는 장인)이 국가무형문화재로 인정된 적이 있다.

그런데 전통한지의 본고장인 장기에서 한지에 모든 인생을 바친 장두천 장인은 인정받지 못하고 있다는 것이 취재 내내 안타까움을 더했다.

전통한지의 우수성을 알고 있는 우리 지역의 공예가 고정숙 작가는 장 장인의 한지를 극찬하며 한지의 아름다움을 작품으로 표현하고 있다.

고 작가는 “전통한지의 우수성은 많은 사람들이 알고 있다”며 “그런데 전통한지가 우리고장의 장기에서 시작됐거나 활성화된 것을 아는 사람은 많지 않다”고 말했다.

이어 “지금이라도 우리 고장의 한지 제조과정을 전수할 수 있는 기틀을 조성하고 발전시킬 방안을 모색했으면 한다”며 “한지는 단순한 종이에서 그치지 않고 한지를 통해 공예작품을 만들 수 있고 이 작품들은 수명은 매우 길다”고 말했다.

한편 전국적으로 한지축제가 많이 열린다. 우리 민족의 자랑이며 계승발전은 당연지사다.

그 중심에 포항(장기)이 앞장서야할 때가 아닌가 싶다. 장두천 장인의 바람은 소박했다.

“우리나라 한지 제조의 시발점이 된 장기에서 그 맥이 계속 이어나갈 수 있었으면 좋겠다”며 “다행히 최근 유네스코 세계문화 유산 등재를 앞두고 한지를 찾는 이들이 전국 방방곡곡에서 수소문을 해 찾아오고 있다”고 말했다.

이어 “우리 민족, 우리 고장의 유산을 널리 알릴 수 있는 방법을 찾아달라”며 두 손을 잡고 부탁했다.

우리 고장 한지의 우수성을 널리 알리는 것뿐만 아니라 맥이 끊기지 않도록 노력해야 할 때이다.