문득 따스한 어느 봄날, 포항을 대표하는 문인(文人)은 누구일까? 사색에 잠겨본다.

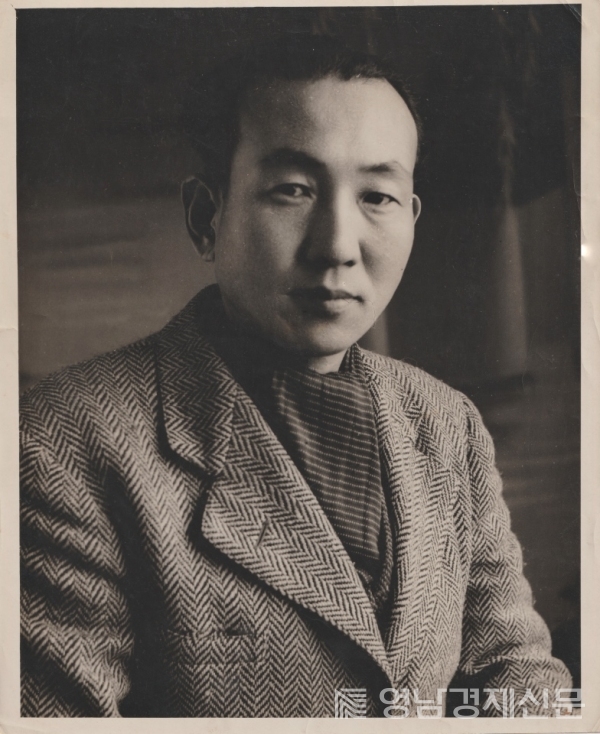

오늘은 포항에서 30여년간 100여편의 작품활동을 해온 포항문학의 개척자 ‘흑구(黑鷗) 한세광(1909~1979)’ 선생에 대해 알아보고자 한다.

흑구 선생은 한국문단의 원로로서 서울이 아닌 지방 특히 포항에서 생활하면서 수필 ‘보리’ 등 주옥같은 작품들을 집필한 문인으로 알려져 있다. 선생의 본명은 세광(世光)으로 1909년 6월 19일 평양에서 1남 3녀 중 외아들로 태어났다.

1911년 부친 한승곤이 ‘105인 사건’(조선총독부가 민족해방운동을 탄압하기 위해 총독의 암살미수사건을 조작해 105인의 독립운동가를 투옥시킨 사건)에 연루돼 미국으로 망명했는데 흑구 선생도 부친의 영향을 받아 미국으로 유학해 필라델피아 템플대 신문학과를 수료했다.

이후 흥사단에 가입해 독립운동을 하면서 1929년 5월 교민단체인 국민회(國民會)의 신한민보(新韓民報)에 ‘그러한 봄은 또 왔는가’라는 시를 발표했다.

먼 타지인 미국에서 활발한 창작 활동을 하다가 모친이 위독하다는 전보를 받고 1934년 귀국했다.

같은 해 모친이 별세할 때까지 곁을 지키면서 평양에서 ‘대평양’과 ‘백광’ 창간에 참여하면서 왕성한 창작 활동을 이어나갔다.

그러던 중 수양동우회 사건이 발생해 부친과 함께 피검됐고 부친은 치안유지법 위반으로 기소되고 흑구 선생은 1년간 투옥되면서 기소중지 처분을 받기도 했다.

수양동우회 사건은 1939년 흑구 선생이 가입한 흥사단 계열의 개량주의적 민족운동단체인 수양동우회 지식인 181명을 일제가 갖은 이유로 탄압하고 검거한 사건이다.

선생은 이런 일제의 협박과 회유에도 일제강점기 35년 동안 친일문학에 손을 대지 않은 문인 12인 중 1인으로 손꼽힌다.

이런 이유로 친일문학을 낱낱이 들춰내 집대성한 문학평론가 임종국으로부터 “단 한 편의 친일 문장도 쓰지 않은 영광된 작가”라는 헌사를 받았다.

선생은 광복을 맞이해 남한으로 넘어와 미국 유학을 경험으로 미(美)군정의 통역관을 지냈지만 청렴했던 자신과 다른 군정 활동에 회의를 느껴 그만두게 됐다고 알려져 있다.

1948년 가을 포항에 정착하며 ‘현대미국시선’(1949년)을 발간했다.

2년 뒤 한국전쟁이 발발하자 부산으로 피난길을 나섰고 그해 11월 다시 포항으로 돌아왔다.

오천에 있던 미 공군기지에서 통역관으로 다시 일하게 됐고 1958년부터 1974년까지 지금의 송도에 있는 포항수산대학(포항대 전신)에서 교수를 역임했다.

흑구 선생은 왕성한 창작 활동을 하면서 지금의 항도초등학교와 청림초등학교의 교가를 작사하기도 했다.

흑구라는 필명은 1928년 미국으로 건너가는 배에 몸을 실었을 때 뒤 따르던 ‘검은 갈매기’를 보면서 검은 갈매기의 모습이 마치 조국을 잃고 세상을 방랑하는 자신의 신세와 같다고 여겨 본인이 직접 흑구(黑鷗, 검은 갈매기)라는 아호(雅號)를 지었다.

오늘날 ‘한흑구 문학기념사업추진위원회’의 김도형 작가는 흑구 선생의 대표작품 중 하나인 수필 ‘나무’의 한 대목을 회상했다.

‘나는 나무를 사랑한다.

성자와 같은 나무.

아름다운 여인과 같은 나무.

끝없는 사랑을 지닌 어머니의 품과 같은 나무.

묵상하는 시인과 같은 나무.’

수필 ‘나무’ 중에서

이 대목이 흑구 선생의 문학 인생이 함축돼 있다고 설명했다. 그의 삶은 성자(聖者)와 끝없는 사랑을 지닌 어머니와 묵상하는 시인을 지향했다. 이런 자세가 일본의 가혹한 탄압을 견뎌낸 바탕이 된 것이라고 말했다.

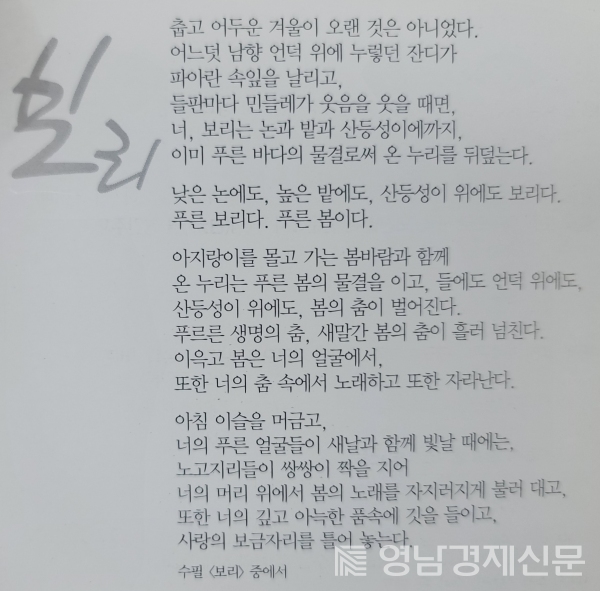

또 신의 없고 거짓이 난무하는 서울을 떠나 바다가 아름다운 한적한 포항으로 오게 된 배경이 됐다고 덧붙였다. 선생의 또 다른 대표적인 작품은 1955년에 발간된 수필 ‘보리’다.

수필 ‘보리’는 구룡포 호미곶 구만리에 위치한 보리밭을 배경으로 하고 있다.

선생은 이 보리밭이 마치 자신이 미국 유학생활 때 봤던 로스앤젤레스의 보리밭과 닮아 영감을 얻었다고 한다.

고희(古稀)를 맞이한 1978년 한 방송사의 프로그램 ‘동해의 검은 갈매기’ 편에 출연해 이같이 말했다.

이 프로그램에서 진행자가 수필 보리를 쓰게 된 이유를 묻자 선생은 한국전쟁 피난 때 기차에서 바라봤던 호미곶 구만리의 보리밭을 회상했다.

그러면서 보리의 싱싱하고 푸른 물결이 겨울철 얼음 땅에서 피어나는 움(싹)이 힘차게 살아 올라오는 것이 마치 우리 민족의 역사와 같아 보였다고 말했다.

선생은 겨울철 춥고 차가운 땅을 35년의 일제강점기라고 표현했고 긴 시간을 이겨내고 비로소 움이 트는 것을 광복이라고 표현한 것이다.

후대의 문인들은 우리 민족의 인내력과 생명력을 예찬한 작품으로 평가하고 있다.

방송 출연 후 이듬해 타계함으로써 포항은 물론 대한민국 문인들의 안타까움을 자아냈다.

흑구 선생이 수필 ‘보리’를 쓸 당시 1955년 포항은 지금의 서산(西山)에서 내항 사이를 시가지로 하는 작은 어항에 불과했다.

이육사를 비롯한 다수의 문인들과 자주 찾았다고 하는 호미곶 구만리는 봄철 푸른 보리밭 물결을 이뤘다고 전해진다.

흑구 선생의 절친이었던 서상원 선생은 흑구 선생이 푸르른 바다와 보리가 조화를 이루며 넘실대는 호미곶 일대에서 주로 작품 구상을 했다고 회상했다.

수필 ‘보리’도 그 중 하나의 작품이라고 말했다.

또 보리 작품 속 구절 대부분이 흑구 선생과 함께 호미곶의 보리밭을 거닐며 대화하던 것들이라고 회상했다고 전해져 오고 있다.

오늘날에도 흑구 선생의 발자취는 호미곶에서 찾을 수 있다.

남구 호미곶면 호미로 291번길에 흑구 선생을 위한 자그마한 건물이 하나 있다.

포항과 우리나라의 문학가 흑구 선생의 위상을 생각하면 어떤 면에서는 소박하게 느껴지는 건물인 것 같다.

‘흑구문학관’이라는 간판이 내걸려있는데 조심스럽게 문을 열고 들어가면 흑구 선생의 대표작품과 살아온 발자취를 작게나마 엿볼 수 있는 공간이 있다.

문학관에는 흑구 선생의 집필공간을 재연해 놓았고 대표작품들을 전시해놓았다.

문학관 한켠에 영상실 공간을 마련해 선생의 생전 모습과 문학세계·사상이 담긴 영상을 시청할 수 있다.

흑구 한세광 선생은 한국문단의 원로로서 남달리 포항을 사랑했다.

이제는 우리가 선생의 큰 뜻을 기리고 사랑해야할 때가 아닌가 하는 생각에 잠긴다.

‘단 한편의 친일 문장도 쓰지 않은 영광된 작가’

필자는 이번 주 따뜻한 봄을 맞이해 가족과 함께 흑구문학관을 찾아 흑구 선생의 발자취를 따라가 보는 것을 제안해 본다.

흑구문학관은 매주 일요일(공휴일)과 월요일은 휴관으로 이날은 피해야 한다.