전체 인구서 청년 비중 15.8%…청년 실업률…16.2%까지 급등…일거리 부족·사업부진 원인…여성 낮은 경제활동 참가율

포항지역 청년고용 시장이 코로나19 여파로 인해 얼어붙었다.

특히 코로나19 이후 지역 청년 인구의 심각한 유출과 청년 취업자 수의 급격한 감소를 기록하며 지역 산업의 미래를 위태롭게 하고 있다는 지적이다.

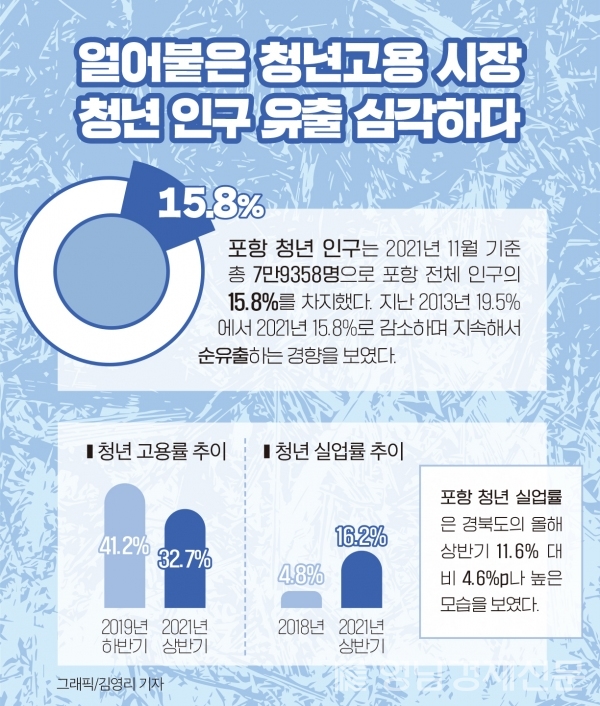

한국은행 포항본부가 22일 발표한 ‘포항지역 청년고용 현황 및 시사점’에 따르면 포항지역 청년고용률은 2019년 하반기 41.2%에서 올해 상반기 32.7%로 10% 가까운 하락세를 나타냈다.

코로나19의 여파로 급격한 청년의 고용률 하락은 소폭 하락에 그친 여타 30~49세, 50~64세, 65세 이상 연령층 고용률의 감소보다 월등히 높은 하락세를 기록해 심각성을 더했다.

지역의 청년 비중도 감소하는 추세를 보여 청년 고용시장의 입지는 점점 작아지고 있다.

포항지역 청년 인구는 2021년 11월 기준 총 7만9358명으로 포항지역 전체 인구50만3388명의 15.8%를 차지하고 있다.

포항의 청년인구 비중은 지난 2013년 19.5%에서 2021년 15.8%로 감소하며 포항지역 청년 인구는 지속해서 순유출하는 경향을 나타냈다.

감소한 청년들은 유출 동향을 전입·전출 통계를 통해 살펴보면 수도권 등 경상북도 외 지역으로 대부분 유출됐으며 전출사유는 직업 및 주택이 상당수를 차지했다.

지역 내 청년 인구의 유출은 지역의 노령화, 지역경제의 경쟁력 감소 등으로 이어져 심각한 사회 문제를 초래할 것으로 우려되고 있다.

이에 따른 경제활동인구 감소 및 실업자 증가로 코로나19 이후 포항지역 청년 실업률은 꾸준하게 상승하고 있다.

포항지역의 청년 실업률은 지난 2018년 4.8%에서 지속 상승해 올해 상반기 기준 16.2%까지 급등했다.

이는 경북도의 올해 상반기 11.6% 대비 4.6%p나 높아 철강산업도시 포항의 명성을 무색케 하고 있다.

코로나19로 인한 경기악화로 일자리 수가 감소한 탓에 고용 안정성이 상대적으로 낮은 임시·일용직 취업자 등에서 실업자가 크게 늘었다.

지역의 실업자 대상 이전 직장 퇴직사유를 살펴보면, 과거에는 ‘개인, 가족관련 사유’ 및 ‘작업여건(시간, 보수 등) 불만족’ 사유가 대다수였으나, 코로나19 이후 ‘일거리가 없어서 또는 사업부진’의 비중이 높았다.

청년 실업자의 대부분이 대학 졸업자 등 고학력자였으나, 코로나19 이후 고등학교 졸업자 및 중학교 졸업 이하 등 저학력자의 비중이 크게 상승하는 양상을 나타냈다.

이는 코로나19의 여파로 인해 일자리 수가 감소하며 고학력자의 구직 단념과 2차 노동시장으로도 유입됐기 때문으로 풀이되고 있다.

포항지역 청년고용률 및 경제활동 참가율을 성별로 살펴보면, 남성 대비 여성의 고용률 및 경제활동 참가율이 낮은 모습을 보였다.

이는 전국 대비 포항이 제조업과 건설업의 비중이 높고 서비스업의 비중이 낮은 특색과 코로나19의 여파로 내수경기의 악화로 도·소매업이 부진해 여성의 일자리 수가 감소했기 때문으로 분석됐다.

포항지역 청년 고용시장들은 구직단념자 비중증가, 실업률의 꾸준한 상승, 고용의 질 악화, 여성의 저조한 고용률 및 경제활동 참가율 등에서 심각한 문제를 드러내고 있다.

포항시의 청년 일자리 불일치(mismatch)가 지속되는 가운데 경기침체로 인한 고용여건 추가 악화로 구직단념자 비중이 증가하고 있다.

구직단념자의 주된 비구직사유는 2020년 상반기 ‘일거리가 없기 때문’이 16.2%, 하반기에는 ‘교육, 기술, 경험이 부족해서’가 33.3%를 차지했지만, 올해 상반기에는 ‘원하는 임금수준이나 근로조건이 맞는 일거리가 없을 것 같아서’가 34.3%를 차지했다.

그나마 코로나19 이후 취업준비 중인 비경제활동인구 비중은 지속 상승해, 경기회복에 따라 기업의 노동 수요가 증가할 경우 다수의 인구가 구직활동 경제활동인구로 편입될 것으로 전망되는 것이 다행스러울 따름이다.

포항지역 청년 비경제활동인구 내 ‘취업을 위한 학원, 기관 통학(고시학원, 직업훈련기관 등)중’ 또는 ‘취업 준비 중’ 응답 비율은 2019년 9.9% 2020년 11.4% 2021년 상반기 12.4%로 지속 상승한데 따른 분석이다.