동해안권 발전종합계획 변경(안), 신산업 유치 없고 기존 사업 재탕 수준

비중 높은 ‘산업 고도화 및 신산업 육성’도 강원도·울산시가 중심

돈 되는 굴직한 사업은 강원도, 울산시로

동해안권 발전종합계획 변경안에서 경북도가 사실상 소외되면서 경북 동해안권의 발전정책에 대한 전면 재검토가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

이 계획은 공간 구성에서부터 경북도 소외현상이 여실히 드러난 것으로서 동해안권 발전종합계획 변경안을 원점에서 다시 검토돼야 한다는 주장이다.

경북도가 오는 3월 9일 공청회를 예정한 동해안권 발전종합계획 변경안은 총 104개 개발사업에 국비 48.6%, 지방비 12.0%, 민자 39.4%로 구성된 총사업비 24조6729억원이 투입될 예정이다.

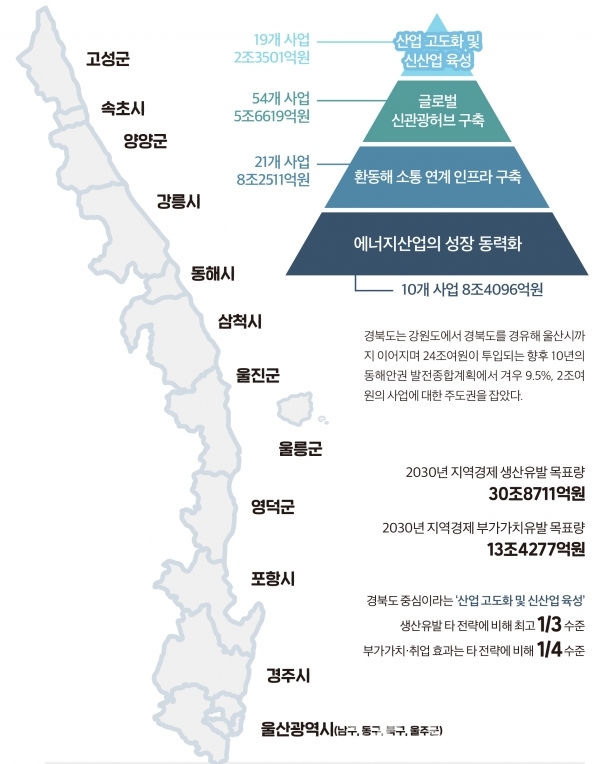

4대 전략 가운데 ‘에너지산업의 성장 동력화’ 전략은 10개 사업으로 8조4096억원이 투입되며 ‘글로벌 신관광허브 구축’ 전략은 54개 사업에 5조6619억원, ‘환동해 소통 연계 인프라 구축’ 전략은 21개 사업에 8조2511억원이 예정됐다.

경북도가 61.3%의 비중을 차지하고 있지만 전체 사업의 9.5%, 가장 낮은 비중인 ‘산업 고도화 및 신산업 육성’ 전략은 19개 사업에 2조3501억원의 사업비가 투입된다.

경북도는 강원도에서 경북도를 경유해 울산시까지 이어지며 24조여원이 투입되는 향후 10년의 동해안권 발전종합계획에서 겨우 9.5%, 2조여원의 사업에 대한 주도권을 잡았다.

전략별 구성에서 보면 경북도의 참여사업은 더욱 미미해 과연 경북도의 경북 동해안 발전정책이 있는 지를 의심할 정도다. 10개 사업, 8조4096억원이 투입되는 ‘에너지산업의 성장 동력화’ 전략에서부터 경북도의 존재감은 없었다.

수소경제 생태계 구축에서 수소전주기체제 구축은 동해안액화수소 클러스터 구축, 수소에너지융합실증기반 해안지구 뉴타운 조성 등 강원도 동해시가 중심이고 수소산업 활성화도 울산시의 울산경제자유구역이 그 중심점이다.

울진군에 수소에너지 실증 및 생산단지 조성이 들어있고 포항시에 수소연료전지 발전 클러스터 조성이 들어 있지만 포스코가 이차전지의 실질적 사업을 광양에서 하는 마당에 수소경제 생태계 조성은 그저 명분에 불과하다.

에너지 신산업 확산 프로젝트는 울산의 석유화학산업이 중심이다. 영덕에서 기추진됐던 풍력은 들러리로 붙었다.

고부가 원자력산업 육성 프로젝트 또한 핵심인 원전해체 산업은 울산시로 정해진 반면 정부의 탈원전 정책인해 실효성이 의문시되는 원자력클러스터 조성은 경주와 포항으로 정해졌다.

글로벌 신관광허브 구축전략에서 경북도의 소외감은 더 심각하다. 환동해 해양디지털 헬스케어 관광융합별트 조성은 강원도 속초시에서 동해시까지 구간이며 울진에서 포항까지 경북도의 구간은 탐방로 조성이 대부분의 사업이다.

울산시에는 강동리조트 워터파크지구를 중심으로 울산형 해양힐링센터 등의 대규모 공원 조성사업이 예정됐고 해양 웰니스 관광벨트 구축도 강원도와 울산시를 중심으로 전개되기는 마찬가지다.

융·복합 관광산업 육성도 강원도 고성군과 울산시가 중심으로 울진, 영덕, 포항은 건너뛰다시피 했고 경주시는 보문단지 정비 등이 눈에 들어올 정도다.

경북도의 비중이 가장 높다는 ‘산업 고도화 및 신산업 육성’ 전략도 공간구성을 들여다보면 강릉시, 동해시, 울신시에 스마트농수산업 육성, 산업 및 R&D기반구축사업이 들어있고 경북은 포항시가 스마트농수산업 육성, 울진과 경주시에 R&D기반구축사업으로 나뉘었다

신산업 기반 구축도 희토류소재산업클러스터 조성은 강원도, 3D프린팅융합기술센터 구축과 자율주행 인프라 구축은 울산으로 갔고 경북은 계속 우려먹고 있는 가속기 R&D 개발과 울진의 생체모사융합연구센터 조성만 예정됐다.

이 계획안은 강원도 고성, 속초, 양양, 강릉시의 동해북부를 국제관광생태 거점지역으로, 강원도 동해, 삼척, 경북울진, 영덕군의 동해중부를 해양자원관광거점으로, 포항, 경주, 울산시의 동해남부를 융복합 에너지 거점으로 지정했다.

해양·바이오 신산업 육성도 속칭 돈이 되는 해양심층수 관련, 게놈규제자유특구 등은 강원도와 울산시로 나뉘었다.

환동해권 소통 연계 인프라 확충전략에도 강원도와 울산시의 중요성이 강조되기는 마찬가지로 북방교역 거점항만이 영일만항이 아닌 강원도 동해항으로 지정되며 이 일대 광역물류허브거점단지와 배후항만단지 조성이 예정됐다.

결국 경북도는 기존에 추진되던 사업을 계속 우려먹는 수준의 사업만 포함됐을 뿐 향후 10년을 이어가는 ‘동해안권 발전종합계획’에서 새로운 산업, 달라지는 경북도의 위사을 찾아보기 어려운 지경에 머물렀다.

이에 대해 지역 상공계에서는 “향후 10년의 동해안권 발전종합계획에서 경북도의 백년대계를 찾아야 하는데 이번 계획안은 기간만 변경됐을 뿐 달라진 게 없다”며 경북도의 동해안 정책부재를 나무랐다.

이어 “10년간 24조원 투입되는데 겨우 2조여원의 사업비만 가져오는 경북도의 초라한 행정능력에서 경북도민들이 느낄 수 있는 것은 ‘절망감’뿐 일 것”이라고 지적했다.

덧붙여 “행정이 정체된 향후 10년은 향후 100년의 침체를 가져온다”며 “경북의 100년 먹거리를 만든다는 각오로 경북도는 동해안의 발전전략을 구상하고 이를 현실화시키는 노력이 절실히 요구되고 있다”고 말했다.